Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Dissertation

Conclusion d’une dissertation : comment la rédiger ?

Publié le 29 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

La conclusion d’une dissertation est un élément très important, car il s’agit de la dernière partie lue par votre examinateur.

Bien qu’elle puisse être facultative pour les dissertations juridiques, elle est en générale obligatoire dans la plupart des domaines d’études (littérature, économie, sciences politiques, histoire, …).

Conseil en or … Faites relire et corriger votre dissertation avant de la rendre. Les fautes sont lourdement pénalisées.

Table des matières

La conclusion d’une dissertation : à quoi sert-elle , les différentes parties d’une conclusion de dissertation, exemple complet de conclusion de dissertation, présentation gratuite.

Le rôle de la conclusion d’une dissertation est de clore le débat en répondant aux problèmes posés en introduction et de proposer un élargissement du sujet.

Elle doit être structurée et claire.

Corriger des textes rapidement et facilement

Corrigez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre correcteur d'orthographe gratuit.

Corriger un texte gratuitement

La conclusion d’une dissertation est une synthèse du développement. Il faudra clairement indiquer la réponse à la problématique de l’introduction.

La conclusion d’une dissertation est donc composée de plusieurs éléments :

- Le rappel de la problématique.

- Le bilan (synthèse) des arguments des parties du développement.

- La réponse à la problématique de l’introduction.

- Une ouverture.

Les exemples suivants répondent au sujet « être libre, est-ce faire ce que l’on veut ? ».

1. Le rappel de la problématique

Il est nécessaire de rappeler la problématique de départ au lecteur. Elle a été dévoilée en introduction et il est donc nécessaire de la mentionner une dernière fois en conclusion.

2. La synthèse des arguments dans une conclusion de dissertation

Il s’agit du bilan de la dissertation. Vous devez brièvement reprendre les conclusions que vous avez faites dans votre développement.

Exemple de synthèse des arguments

3. la réponse à la problématique dans une conclusion de dissertation.

Dans la conclusion, il vous faut aussi formuler votre réponse à la problématique posée en introduction.

4. L’ouverture dans une conclusion de dissertation

L’ouverture d’une conclusion de dissertation permet de situer le sujet dans une perspective plus vaste. Elle montre que, même si vous avez répondu au sujet, vous n’avez pas tout résolu concernant le thème. Il s’agit de prolonger votre réflexion de manière subtile, c’est-à-dire qu’il faut éviter de poser une question ou de finir par une citation banale.

Voici un exemple de conclusion de dissertation.

Sujet : Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ?

Nous avons donc interrogé le concept de liberté chez l’être humain.

L’Homme semble tout d’abord être un individu « libre » qui place sa raison au fondement de ses jugements et actions. Il semble posséder une liberté qui lui permet d’être responsable de sa personne ainsi que de ses actes de manière rationnelle. Or, l’Homme est aussi un individu complexe qui finalement se révèle être contrôlé par des entités qui sont supérieures à sa propre volonté rationnelle et qui la contrôlent. En effet, sa nature (par les désirs et instincts), son psychisme (par l’Inconscient) et la société (grâce à l’éducation) sont des éléments qui le régissent et donc entrave la liberté personnelle du sujet.

L’Homme semble donc s’illusionner sur sa capacité à désirer ou prendre des décisions rationnelles librement. Par conséquent, la question de la responsabilité de l’Homme se pose quant à son caractère coupable lorsqu’il commet des actes immoraux puisqu’il semble n’être pas libre et maître de sa propre volonté.

Ainsi, il est possible de s’interroger sur la responsabilité des terroristes quant à leurs actes. Les frères Tsarnaev sont considérés comme étant responsables des attentats qu’ils ont commis le 15 avril 2013 lors du Marathon de Boston. Toutefois, on peut se demander s’ils étaient libres et conscients de leurs actions ou non.

Vous pouvez utiliser cette presentation pour vos cours ou comme pense-bête.

Sur Google Slides En version PowerPoint

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Debret, J. (2020, 07 décembre). Conclusion d’une dissertation : comment la rédiger ?. Scribbr. Consulté le 24 juin 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/conclusion-dissertation/

Cet article est-il utile ?

Justine Debret

D'autres étudiants ont aussi consulté..., la méthode de la dissertation de philosophie , introduction de dissertation, plan de dissertation.

- Recherche par auteur ou oeuvre

- Recherche par idée ou thème

- Recherche par mot clé

- Détecteur de plagiat

- Commande & correction de doc

- Publier mes documents

- Nos astuces

- Vie étudiante

- Témoignages

Consultez tous nos documents en ligne !

à partir de 9.95 € sans engagement de durée

Comment écrire une dissertation en Histoire ? Exemple

Comment rédiger une dissertation en Histoire ? Comment faire un plan ? Que contiennent l'introduction et la conclusion ? Le développement ?

Credit Photo : Freepik jcomp

1. Comprendre le sujet

Pour rédiger une dissertation en histoire, il faut commencer par s'assurer de connaître le sujet dans son ensemble. Si des termes sont inconnus, il faut chercher des définitions pour ceux-ci. Il faut aussi identifier les noms propres (les personnages cités, les villes, et même les pays, et les remettre en contexte ; la France actuelle n'est pas la même France d'il y a deux cents ans ).

Il faut délimiter le sujet. Si le sujet de votre dissertation est la Seconde Guerre mondiale, il faut connaître :

· La limite du sujet (la Seconde Guerre mondiale est un sujet trop vaste ! Il faut se limiter. Souhaitez-vous parler de la résistance lors de la 2 e Guerre mondiale ? Des nouvelles inventions de cette époque ? De la bataille d'Ypres ? Etc.)

· La limite géographique (la Seconde Guerre mondiale, mais où ? En Belgique ? En France ? Dans les pays alliés ? Etc.)

· Le cadre temporel (1939 à 1945 ? Ou alors vous souhaitez travailler sur une année précise ?)

Connaître les limites de votre sujet vous empêchera de faire du hors-sujet. N'hésitez pas à relire régulièrement le titre de votre dissertation, pour vous rappeler où se situent ces limites.

Ensuite, il faut définir la problématique. C'est sans doute le plus important dans une dissertation. Elle consiste en une unique question (qui peut néanmoins être accompagnée de questions subsidiaires, maximum 1 ou 2). Tout le travail sera centré sur cette question centrale.

Exemple : « La résistance en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale (1939 - 1945) : quelles furent leurs actions les plus décisives ? »

2. Trouver les idées

Pour ce faire, vous avez plusieurs mines d'or à portée de mains.

· Le cours · Vos connaissances personnelles · Des ouvrages · Internet · …

Dans le cadre d'une dissertation en classe, vous pouvez vous limiter au cours que vous avez vu. Relisez-le plusieurs fois en surlignant les informations qui semblent vous être utiles. Il vaut mieux surligner quinze pages et n'en utiliser que trois, plutôt que surligner trois lignes et devoir rechercher en permanence d'autres informations dans le cours. Ceci vous aidera à gagner du temps.

3. Faire un plan

Il faut désormais faire un tri et organiser les informations dont vous disposez. Le but est de construire une réponse à la problématique de votre dissertation. En général, la dissertation est constituée en trois parties (sans compter l'introduction ni la conclusion). Dans chacun des paragraphes, il faut absolument introduire des exemples afin d'appuyer les arguments utilisés. Les parties doivent pouvoir être équilibrées en termes de volume.

4. Introduction et conclusion

L'introduction étant la première partie de votre travail, il est essentiel d'y apporter le plus grand des soins. Il est donc nécessaire de la rédiger une première fois au brouillon. Elle doit être composée de quatre éléments :

- Une courte phrase introductive. - Un paragraphe définissant le sujet, les termes, et qui fixe le cadre spatio-temporel. - Un paragraphe annonçant la problématique. - Un paragraphe annonçant le plan.

Il faut garder à l'esprit que tous ces éléments doivent s'enchaîner de manière logique.

La conclusion doit elle aussi être écrite au brouillon. Elle constitue la dernière impression de votre devoir, et est donc essentielle. Dans l'idéal, l'introduction et la conclusion devraient être de la même longueur. La conclusion est constituée de deux éléments :

- Un paragraphe « bilan », qui reprend les grandes lignes du devoir tout en les synthétisant. - Un paragraphe qui présente l'aboutissement de la recherche, et qui répond à la problématique.

Il est ensuite possible, mais pas obligatoire à chaque dissertation, d'ajouter un paragraphe constituant une « ouverture ». Toujours dans le cadre de votre problématique, il sert à élargir le sujet vers une autre étude. Néanmoins, mieux vaut s'abstenir plutôt que poser une question inutile.

Il est fondamental d'apprendre à gérer son temps, pour éviter de bâcler une partie du travail par manque de temps.

5. Développement

Le développement peut être directement rédigé au propre. Chaque partie du développement est constituée d'un argument, suivi de son/ses exemples. Les paragraphes doivent s'enchaîner, notamment via des phrases de transition.

6. Mise en page

- L'introduction doit être séparée du reste du texte par 3 à 4 lignes. - Chaque partie doit être séparée des autres par 2 lignes. - Chaque partie et chaque paragraphe doit commencer par un retrait.

7. Exemple de dissertation en Histoire

« L'Allemagne :puissance européenne, puissance mondiale ? » (plan détaillé)

Introduction

Depuis le XIX e siècle, l'Allemagne a un réel impact sur l'Europe. De par le traité de Rome et la CECA , l'Europe du charbon et de l'acier, elle forge sa dimension internationale par la paix. Elle devient la 3 e puissance économique mondiale.

I. Une puissance européenne et mondiale

A. Ses atouts économiques

L'Allemagne étant la première puissance industrielle et financière, elle dispose d'une place majeure en Europe, et notamment d'une balance commerciale lui permettant de développer l'industrie automobile. De plus, elle investit dans le monde entier, notamment en Asie. Son important poids financier est un de ses atouts.

B. La force financière de l'Allemagne

L'Allemagne de l'Est étant en retard sur les autres, elle a pu se remettre à niveau grâce au mark, ce qui a permis la réunification de l'Allemagne. La bourse de Francfort est classée deuxième des places boursières européennes, et est la quatrième à l'échelle mondiale. La bourse contribue au développement des entreprises allemandes à l'étranger.

II. Les fondements de la puissance de l'Allemagne

A. Une place déterminante en Europe

L'Allemagne est située dans le coeur économique de l'Europe et sert de relais entre les pays du nord de la Baltique et ceux du sud de l'Europe. Elle dispose aussi de relation avec le Rhône et le Danube.

B. Le savoir-faire allemand

Les normes allemandes concernant la qualité des produits sont sévères, ce qui leur vaut une excellente réputation à travers le monde. De plus, l'économie allemande doit sa réussite aux efforts mis en place pour le bien-être des employés. Les syndicats ne vont pas à l'encontre des patrons, puisqu'ils doivent passer par l'étape des négociations avant de se résoudre à un éventuel blocage.

De par ses atouts, dont notamment sa force financière qui lui permet d'investir dans le monde entier, ainsi que sa bonne situation géographique, l'Allemagne a un impact économique sur l'Europe. Son savoir-faire lui octroie une bonne réputation mondiale et les efforts fournis pour le bien-être des ouvriers permettent à l'Allemagne de se classer troisième en termes d'économie mondiale.

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Articles liés.

Sujets de mémoire sur le protectionnisme

Comment commencer un développement de dissertation ?

Grand oral de mathématiques : 5 sujets originaux

Articles récents

Corrigé bac philosophie : explication de texte (Simone...

Corrigé bac philosophie : La science peut-elle satisfaire...

Corrigé bac philosophie : L'État nous doit-il quelque...

L'ouvrage coup de cœur d'avril : Petit dictionnaire des Sales Boulots par Nicolas Méra

Accueil » Méthodologie » La dissertation en histoire : astuces et conseils pour réussir

La dissertation en histoire : astuces et conseils pour réussir

Augustin remond.

- Méthodologie

Partagez l'article ou laissez un commentaire !

La dissertation en histoire est un exercice exigeant qui demande de la rigueur, de la réflexion et une capacité à organiser ses idées. Elle nécessite de développer un argumentaire solide et cohérent pour répondre à une problématique donnée.

Cet article vous propose de découvrir les différentes étapes pour réussir une dissertation en histoire , du travail préliminaire à la rédaction en passant par la construction d’une problématique et l’élaboration d’un plan détaillé.

Vous pouvez aussi découvrir notre article sur le commentaire de texte en histoire , qui nécessite d’autres compétences et structures.

Le travail préliminaire à la réalisation d’une dissertation

Analyse du sujet.

Une bonne lecture et compréhension du sujet est cruciale pour réussir sa dissertation. Il est important de définir chaque terme, d’envisager les différents aspects et de prêter attention aux conjonctions qui peuvent donner des indications sur les angles d’étude du sujet.

Une analyse minutieuse permet d’ éviter les hors-sujet et les incompréhensions .

Regroupement des idées

Après avoir dégagé les différentes idées sous-tendues par le sujet, il convient de les regrouper en grands thèmes qui structureront le devoir. Cette étape permet d’organiser les idées et de mettre en place une progression logique dans la dissertation.

Élaboration d’un plan détaillé

L’étudiant doit alors élaborer un plan détaillé , structuré autour de plusieurs questions qui constitueront la problématique de chaque partie. De même, l’ensemble du devoir sera guidé par une question générale. Ces questions doivent correspondre à un débat historiographique ou à une interrogation personnelle sur un aspect du sujet.

La rédaction de la dissertation

L’introduction.

L’introduction doit présenter le sujet, expliciter les termes, définir et justifier la chronologie et l’aire géographique étudiée . Elle doit également présenter un contexte historique adapté au sujet et annoncer le plan de manière détaillée, en consacrant un paragraphe à chacune des parties à introduire. L’introduction est cruciale pour capter l’attention du lecteur et poser les bases de l’argumentation.

Nous vous avons déjà partagé notre structure type pour les introduction , notamment compatible avec les dissertations en histoire, vous pouvez la découvrir via ce lien .

Le développement

Chaque partie doit être structurée en sous-parties, être introduite par quelques lignes de présentation générale et clôturée par une conclusion intermédiaire répondant à la question posée en introduction. Une transition annonçant la partie suivante est indispensable pour assurer la cohérence du devoir.

La rédaction doit être claire et alterner entre considérations générales et exemples précis. L’étudiant doit enchaîner logiquement ses idées et éviter les digressions hors sujet , les répétitions et l’accumulation de connaissances factuelles sans conceptualisation ni logique.

Il est également important de citer les sources et les historiens reconnus pour étayer son argumentation . Les notes de bas de page et la bibliographie sont essentielles pour montrer la rigueur de la recherche et pour crédibiliser le travail réalisé.

La conclusion

La conclusion doit résumer et confronter l’ensemble des conclusions tirées des différentes parties pour répondre à la problématique générale. Elle doit également ménager une ouverture sur le futur en replaçant le sujet dans son contexte historique plus large .

Cette dernière partie permet de synthétiser le devoir et de montrer que l’étudiant a su répondre à la question posée tout en offrant des perspectives pour aller plus loin dans la réflexion.

Conseils et astuces pour réussir sa dissertation

Travaillez régulièrement.

La réussite d’une dissertation en histoire passe par un travail régulier tout au long de l’année. Il est important de s’entraîner à analyser des sujets, à élaborer des plans et à rédiger des dissertations pour acquérir les compétences nécessaires et gagner en aisance.

Développez votre culture historique

Une bonne connaissance des faits historiques et des historiens reconnus est essentielle pour réussir une dissertation. Lisez des ouvrages , des articles et des revues spécialisées pour enrichir votre culture historique et être en mesure de mobiliser des références pertinentes dans votre devoir.

Prenez le temps de la réflexion

Avant de commencer à rédiger votre dissertation, prenez le temps de réfléchir à la problématique et aux arguments que vous souhaitez développer. Ne vous précipitez pas sur votre plan et votre rédaction, mais prenez le temps d’organiser vos idées et de construire un argumentaire solide.

Soignez votre style

Une dissertation en histoire doit être rédigée avec soin et clarté. Veillez à utiliser un vocabulaire précis , à construire des phrases simples et à respecter les règles de la grammaire et de l’orthographe. Un style soigné est un gage de sérieux et de crédibilité.

Relisez-vous

Enfin, n’oubliez pas de relire votre dissertation avant de la rendre . Vérifiez que votre argumentation est cohérente, que vous avez bien répondu à la problématique et que votre devoir est exempt de fautes d’orthographe et de grammaire.

La dissertation en histoire est un exercice exigeant qui demande du temps, de la rigueur et de la réflexion. En suivant les conseils et les étapes présentées dans cet article, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir vos dissertations et progresser en histoire.

N’hésitez pas à vous entraîner régulièrement et à solliciter l’aide de vos professeurs ou de vos camarades pour améliorer votre méthode et vos compétences en rédaction .

Ouvrages pour développer vos compétences méthodologiques

Yannick Clavé, Méthodologie de la dissertation en histoire : Classes préparatoires, licence, concours , Ellipses, 2021

Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, Le commentaire de documents en histoire – 3ED NP , Armand Colin, 2017

Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, La dissertation en histoire , Armand Colin, 2019

Articles similaires

Grèce Antique : 8 ouvrages à lire en Licence histoire

Comment rédiger une introduction en histoire ?

Comment présenter correctement un document en histoire .

5 outils pour les étudiants en licence histoire

Cartes interactives.

Voyagez dans l'histoire grâce à des cartes interactives à la sauce Revue Histoire ! Découvrez les sur notre page dédiée .

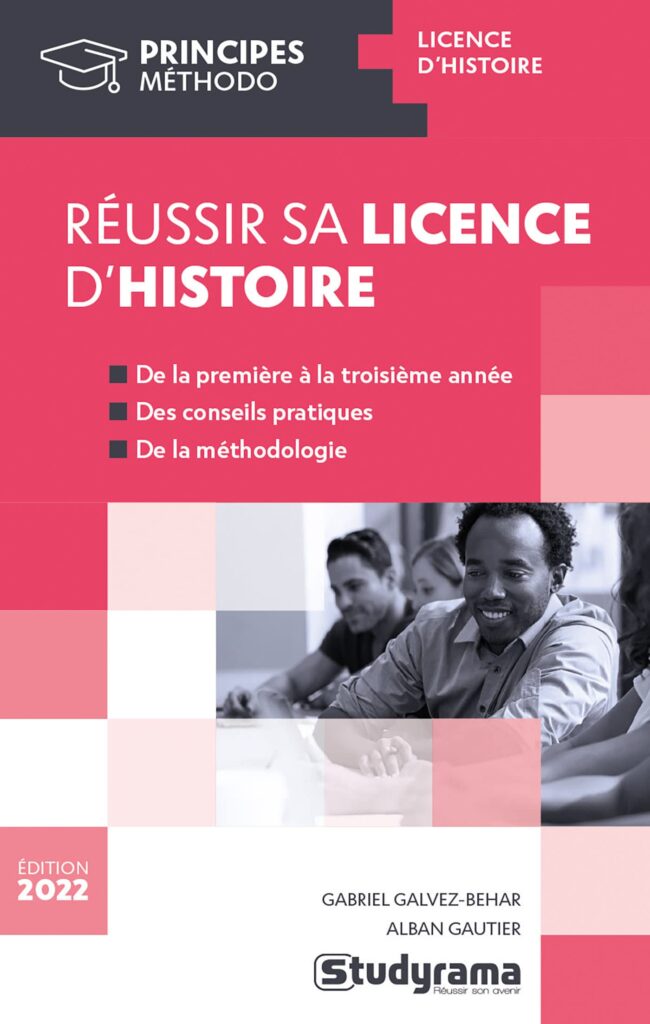

Réussir sa licence d'histoire

Toutes les informations essentielles pour un étudiant , afin qu’il réussisse au mieux sa Licence d’Histoire.

Invariablement le bouquin à avoir avec soit pour performer sa Licence !

Articles populaires

Melita Norwood : traîtresse ou militante pour la paix ?

Accident de Thulé, un « Broken Arrows » en Arctique

Le Tour de France, régulation et performance

![conclusion d'une dissertation en histoire Palacio de aguas corrientes - Deensel [pseudo Wikipédia] | Creatives Commons BY 2.0 Deed](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/2024/06/Palacio-de-aguas-corientes-150x150.jpg)

Palais des Eaux courantes à Buenos Aires

Laisser un commentaire annuler la réponse.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Conclusion de la dissertation : la méthode

Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

Si tu es comme beaucoup de mes élèves, tu penses que la conclusion de dissertation a pour but de résumer les étapes de ton développement avant de proposer une ouverture.

Or cela n’est pas suffisant !

Certes, la conclusion fait le bilan des étapes de ton raisonnement, mais son rôle va au-delà : il s’agit du paragraphe final de ton devoir qui doit clore le débat soulevé dans ta copie.

Ta conclusion doit ainsi faire apparaître une réponse finale ferme et définitive au problème posé en introduction .

Pour cela, ta conclusion doit suivre 3 étapes, qui permettent d’aller du particulier au général :

1 – Rappelle les étapes de ton développement 2 – Propose une réponse ferme et définitive à la question 3 – Fais une ouverture

1 – Rappelle les étapes de ton développement

Dresse un bilan (ou rédige une courte synthèse) des étapes de ton développement. Par exemple, si tu as suivi un plan dialectique, rappelle la thèse, l’antithèse et la synthèse.

Dans la mesure du possible, ne répète pas ton annonce de plan à l’identique. Utilise des synonymes pour reformuler l’essentiel de ton raisonnement de façon originale.

2 – Propose une réponse ferme et définitive à la question

C’est là-dessus que tu es attendu !

Ton introduction a soulevé une problématique. Il est temps d’y répondre.

Normalement, tu as développé ta réponse finale dans ta troisième partie. Il te suffit donc de la reprendre de façon ferme et concise pour achever ta dissertation.

Répondre à la question ne signifie pas donner un avis personnel : « Moi, je pense que… ».

Ta réponse n’est certes pas neutre puisqu’il s’agit d’une réponse personnell e, mais elle doit être présentée comme une réponse réfléchie, comme l’aboutissement de ton raisonnement.

N’utilise jamais la première personne (« je ») : le « nous » ou le « on » impersonnel doivent être présents jusqu’à la dernière étape de ta dissertation.

3 – Propose un élargissement

L’élargissement (ou ouverture) est une phrase qui ouvre la réflexion sur une perspective plus générale . C’est un moyen de montrer que la discussion pourrait se prolonger.

Pour trouver une ouverture, passe en revue les possibilités suivantes :

- Ta réponse au sujet fait-elle émerger d’autres problèmes littéraires ?

- Ta réponse amène-t-elle à s’interroger sur un nouveau sujet ?

- La question se pose-t-elle dans un autre genre ou domaine artistique (peinture, cinéma, musique…) ?

- Peux-tu revenir aux notions de l’objet d’étude, en proposant un autre regard sur ce dernier ?

- Peux-tu ouvrir sur une citation d’auteur issue de l’oeuvre au programme ?

Comme pour l’accroche en introduction, ton élargissement doit absolument éviter les généralités trop éloignées de ton sujet .

Par exemple, la question « Mais alors, quel est le but de la littérature ? » est bien trop large : c’est une ouverture qui décrédibiliserait ta copie.

Propose une ouverture sur un sujet proche de celui traité dans ta dissertation . Le but est d’ouvrir le champ de la réflexion mais sans passer du coq à l’âne !

Au baccalauréat, il n’est pas toujours évident pour les lycéens de 1re de trouver une ouverture pertinente.

Si tu n’as que des idées d’ouverture vagues, banales ou clichés, mieux vaut sauter cette étape plutôt que de faire du remplissage maladroit qui pourrait laisser une mauvaise impression à ton correcteur.

3 formules pour réussir tes ouvertures :

@commentairecompose.fr Pour te démarquer au bac de français, teste ces 3 formules pour tes ouvertures 🚀 Que ce soit pour le commentaire ou la dissertation, l’ouverture est attendue dans ta conclusion: elle souligne ta culture littéraire et laisse ton correcteur sur une bonne impression. 📚✨ #bacdefrancais #conclusion #dissertation #commentaire #Apprendresurtiktok #profdefrançais #bonnenote ♬ son original – Amélie Vioux | Bac de français

Pour exceller au bac de français, teste ces 3 formules pour tes ouvertures en conclusion 🚀 Elles fonctionnent pour le commentaire et la dissertation. L’ouverture est attendue dans la conclusion: elle souligne ta culture littéraire et laisse ton correcteur sur une bonne impression. 📚✨ #bacdefrancais #conclusion #dissertation #commentaire #Apprendresurtiktok #profdefrançais #bonnenote

♬ son original – Amélie Vioux | Bac de français

Comment rédiger la conclusion d’une dissertation ?

Quelle que soit la matière (français, philosophie, économie, histoire-géo…), la conclusion est obligatoire et se rédige de la même façon.

Il s’agit toujours d’un paragraphe unique de 8-10 lignes qui débute par un alinéa .

La conclusion est isolée du reste du devoir par deux sauts de ligne .

Il est ainsi inutile de commencer ta conclusion par une formule telle que « Pour conclure », « En conclusion » : ces expressions sont lourdes et redondantes puisque le professeur identifie immédiatement ta conclusion qui se détache visuellement du développement . Il sait donc que la dernière partie de ton devoir correspond à la conclusion.

Afin de laisser une impression favorable à l’examinateur, soigne particulièrement l’ orthographe et la syntaxe .

La tentation est grande de la « bâcler » la conclusion en quelques minutes, avant la fin de l’épreuve, mais tu as tout intérêt à la préparer sérieusement au brouillon pour te démarquer avantageusement des autres copies.

N’oublie pas que la conclusion est la finalité de ton devoir et qu’elle sera lue attentivement par ton enseignant juste avant qu’il n’appose la note finale !

Exemple de conclusion de dissertation

Voici un exemple de conclusion de dissertation pour le sujet « Le romancier doit-il nécessairement faire de ses personnages des êtres extraordinaires ? » :

Le héros hors du commun, extraordinaire, fascine indéniablement le lecteur, mais le personnage ordinaire suscite également son intérêt car il lui offre un miroir plus plausible et réaliste. Il convient toutefois de sortir de l’opposition binaire entre personnage extraordinaire et ordinaire car cette opposition ne permet pas de rendre compte de la complexité du personnage de roman et des attentes du lecteur qui s’intéresse à la singularité de chaque personnage. [Je récapitule les jalons de mon raisonnement et donne ma réponse finale ferme et définitive] . C’est ce qui fait dire à André Malraux « Un personnage n’est pas un individu en mieux ». Comme dans la vie réelle, chaque trajectoire individuelle, ordinaire ou extraordinaire, peut susciter l’intérêt pour peu qu’on essaie de l’appréhender dans sa complexité et sa singularité. [ouverture sur une citation]

Tu travailles la méthode de la dissertation ? Regarde aussi :

♦ Analyser un sujet de dissertation (méthode en 5 étapes) ♦ L’introduction de la dissertation ♦ Le plan de la dissertation ♦ Exemple de dissertation

Les 3 vidéos préférées des élèves :

- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]

- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]

- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]

Tu entres en Première ?

Commande ton livre 2025 en cliquant ici ⇓.

Qui suis-je ?

Amélie Vioux

Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).

Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.

Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 14 ans.

Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2025 aux éditions Hachette.

J'ai également publié une version de ce livre pour les séries Techno ici.

Laisse un commentaire ! X

Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.

Site internet

- Enseignement

Contenu proposé par

Il n’y a pas de Lumniz à gagner car tu as déjà consommé cet élément. Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres contenus intéressants à explorer et toujours plus de Lumniz à gagner.

La méthode de la dissertation historique

Ressources de méthodologie

Attention, la dissertation n'est pas un exercice de récitation et avoir une bonne mémoire ne suffit pas. Au contraire, il s'agit plutôt de répondre de manière argumentée à un sujet.

Qu'est-ce que la dissertation ?

La dissertation est un exercice de réflexion et d'argumentation . L'exercice de la dissertation peut être comparé à un voyage et avant de prendre la route, il est indispensable de savoir dans quelle direction il faut partir, de maîtriser l'itinéraire et de ne pas oublier une valise adaptée à sa destination. Pour cela, un important travail préparatoire est à réaliser au brouillon, avant le départ. On regarde à la loupe la destination en essayant de construire un itinéraire c'est-à-dire que l'on va lire attentivement le sujet.

Qu'est-ce que l’analyse des termes du sujet ?

Vérifie que tu as une compréhension claire de chaque terme. C'est ce qu'on appelle l'analyse des termes du sujet, en se posant les questions suivantes :

- De quoi est-il question ?

- Quel thème ?

- Qui ? Quand ? A quelle époque ? Où ? Dans quel espace ?

Si les limites spatiales et chronologiques n'apparaissent pas explicitement, il faut chercher à les déterminer au travers d'indices comme le nom d'une période. Sois bien attentifs à l'ordre des mots et aux mots de liaison, ils sont eux aussi porteurs de sens. Ensuite, prépare ta valise. Liste tes connaissances au brouillon en fonction du sujet, en les sélectionnant. Et n'emporte avec toi que les éléments qui sont en lien avec les sujets qui vont te servir durant le voyage. Inutile d'apporter un maillot de bain pour les sports d'hiver. Prends le temps, avant de démarrer, de bien regarder ton trajet et de te questionner sur le sens de ton voyage.

Définir la problématique

Tu dois trouver une problématique adaptée , c'est-à-dire une question directrice fondamentale à laquelle répondre. Pour cela, il faut élaborer un plan. En fonction de la problématique et de tes connaissances, réfléchis au brouillon à l'organisation des arguments, c'est-à-dire aux grandes étapes du voyage. Le plan doit être logique et permettre à la fois de traiter l'ensemble du sujet en exposant les grands points, mais aussi, il doit permettre de répondre à la problématique.

Construire le plan de dissertation

Le plan de dissertation compte trois grandes parties. Il peut cependant arriver qu'un plan en deux ou quatre parties soit pertinent. Il existe plusieurs types de plan.

- Le plan chronologique : Il est adapté lorsqu'il est possible de dégager des périodes distinctes dans le sujet. Certains termes du sujet impliquent directement un plan chronologique, comme le mot « évolution » ou la phrase « la montée en puissance ».

- Le plan thématique , qui est adapté lorsqu'on peut dégager différents thèmes sur une période précise ou limitée. La présence de termes comme « cause(s), « conséquence(s) », « tableau » ou « bilan » implique un plan thématique.

- Le plan chrono-thématique, qui regroupent le plan chronologique et le plan thématique.

A ce stade de la dissertation, il est conseillé de rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon.

Ecrire l’introduction de sa dissertation

C'est parti ! Tu peux t'engager sur la route et commencer le voyage de la rédaction. Passe d'abord par l'étape de l'introduction. Prends ton temps, c'est une étape importante. Roule doucement. L'introduction doit être assez courte, pas plus d'une demi-page, elle doit comprendre :

- Une phrase introductive ou une accroche qui amène le sujet. Cela peut également être une référence à un événement précis, une citation.

- Une présentation du contexte dans lequel s'intègre le sujet c'est-à-dire qu'on va poser un cadre, on va également poser les limites chronologiques et spatiales du sujet.

- La problématique , sous forme de question.

- Et l'annonce du plan : trois grandes parties, dans le meilleur des cas.

Attention, si tu n'as pas bien préparé ou anticiper ton voyage, tu risques de prendre la mauvaise direction et de faire un hors sujet en restant bloqué dans une voie sans issue.

Le développement de la dissertation

Attention, le plan ne doit pas être apparent. Il ne faut pas indiquer de titre aux parties. En revanche, le plan doit apparaître au premier regard du correcteur sur la copie. Soigne la présentation et change de ligne entre les sous-parties. Il faut concevoir chaque partie et chaque sous-partie comme des éléments de réponse à la problématique. On ne consacrera pas une partie au contexte, la place du contexte est dans l'introduction. Chaque partie peut contenir plusieurs idées, mais chaque argument doit être appuyé par des exemples concrets, précis, datés, chiffrés. Attention, pas d'écart sur la route ! On respecte à la lettre le Code de la route.

- On soigne l'orthographe et l'expression écrite.

- Pas d’abréviation, pas d'emploi du futur et pas d'emploi de la première personne du singulier.

- Il est aussi important de bien gérer son temps et de ne pas trop traîner sur chaque étape.

Comment écrire la conclusion d’une dissertation ?

La conclusion est l'étape finale. Il ne faut pas la négliger. Tu es bientôt arrivé mais tu es aussi un peu fatigué. Ne relâche pas ton attention au volant, car si tu as suffisamment préparé ton voyage, tu arriveras sans encombre. Cette conclusion doit être brève, mais structurée . Elle donne une ultime impression sur ton travail. Elle dresse un bilan de ce qui a été démontré, elle doit surtout répondre à la problématique. Il est également possible d'élargir le sujet en ouvrant sur une autre question liée indirectement au sujet ou sur sa suite logique. Attention toutefois, à ne pas trop s'éloigner du sujet. Ça y est, tu vois le panneau de ta ville d'arrivée et tu es à l'heure mais attention ! Il reste une étape avant de pouvoir prendre des vacances. Vérifie que tu es au bon endroit et que tu n'as pas oublié tes bagages. En effet, avant de rendre ton devoir, tu dois procéder à une relecture attentive sur le fond et en répondant à ces questions :

- Ai-je bien répondu à la problématique ?

- Y'a-t-il suffisamment d'exemples ? etc.

- Mais aussi sur la forme, l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire.

Réalisateur : Lipe

Auteur : Université de Nantes, Lipe

Producteur : LIPE

Année de copyright : 2021

Publié le 31/01/23

Modifié le 25/04/23

Ce contenu est proposé par

- Je crée mon compte

- Je me connecte

Gagne des Lumniz, passe de niveau en niveau et révèle tes talents en remportant des défis !

Rejoins-nous dans la communauté Lumni pour encore plus de fun ! Si tu n’en as pas, crée ton compte : c'est gratuit .

Découvre chaque semaine, les nouveautés éducatives pour apprendre autrement dans ta boite e-mail.

Les paramètres de notifications sont bien enregistrés. Tu pourras à tout moment les modifier plus tard dans "Mes notifications"

Reçois les actualités du niveau scolaire qui t'intéresse sur ton application !

Les Clionautes

- La Cliothèque

- Clio Prépas

- Clio Collège

- Accès Adhérent

- Préhistoire

- Monde grec antique

- Monde romain antique

- Sociétés et religions antiques

- Autres mondes antiques

- Occident médiéval

- Société et religion dans l’Occident médiéval

- Empire byzantin

- Monde musulman

- Asie et Océanie au Moyen Age

- L’Europe à l’époque moderne

- Les Amériques à l’époque moderne

- La Méditerranée à l’époque moderne

- L’Afrique à l’époque moderne

- L’Asie et l’Océanie à l’époque moderne

- Le temps des révolutions à la fin du XVIIIème siècle

- La France au XIXème siècle

- Histoire des États au XIXème siècle

- Nations et nationalismes au XIXème siècle

- Colonisation et impérialisme

- Révolutions industrielles et sociétés

- Religions et croyances au XIXème siècle

- France au XXème siècle

- Europe au XXème siècle

- L’Afrique au XXème siècle

- L’Amérique au XXème siècle

- Les relations internationales au XXème siècle

- Sport, politique et société

- Débats contemporains

- Analyses géopolitiques

- États et régions du monde au XXIème siècle

- Guerres du XXIème siècle

- Contacts entre les populations et regards sur l’Autre

- Histoire et littérature complotiste

- Prévoyance et retraite

- Environnement et changement climatique

- Femmes et genre

- Cultures populaires

- Historiographie, épistémologie

- Comment écrire dans Cliotexte (aux rédacteurs)

- Textes signatures

Sélectionner une page

Clio Texte > Clio Texte > Méthodes > La dissertation historique

La dissertation historique

Patrice Delpin | Juil 1, 2015 | Méthodes | 0 |

DISSERTATION HISTORIQUE

Théorie portant sur la construction de l’introduction de dissertation historique – L’Introduction Savoir-faire – introduction d’une dissertation historique Savoir-faire – développement et conclusion d’une dissertation Développement (2) La conclusion

Toute dissertation doit comprendre trois parties: une introduction, un développement, une conclusion. Faites toujours un plan de vos idées avant de commencer. Un bon plan est le premier gage de réussite.

1. Introduction

1.1) donnez un cadre au sujet à traiter : – cadre spatial et temporel. – contexte historique précis (en rapport avec sujet). – l’auteur de la citation (et sa fonction ?), si cela est utile.

1.2) exprimez la problématique : – sens véritable de la question (intérêt et importance). – le sujet traité fait problème, même s’il est posé de manière affirmative dans l’énoncé. – le lecteur doit être informé de la nature du ou des problèmes.

1.3) dites comment vous allez traiter la question : – une piste, amorce de réflexion; il n’est pas nécessaire de donner un plan complet.

Ne donnez pas la « solution » déjà dans l’introduction. Ce serait illogique, car on ne peut donner la solution d’un problème avant de l’avoir traité ! L’introduction devrait avoir entre une demi-page et une page de longueur.

2. Développement

Il s’agit de résoudre les problèmes posés dans l’introduction. C’est pourquoi, quelque soit votre plan (chronologique, thématique, dialectique), votre développement tend à une démonstration qui s’appuie sur des faits précis, et ces faits doivent tous concourir à la progression de la démonstration. Notez que la question peut faire l’objet d’un débat entre historiens aux avis divergents; il faudrait alors le signaler, en discuter et émettre un avis personnel (ce dernier point n’est pas obligatoire).

Ne sortez pas du sujet, ce qui implique une lecture attentive de l’énoncé. Faites preuve de cohérence logique globale et de pertinence dans votre démonstration (les faits doivent être pertinents et classés logiquement). Evitez les répétitions inutiles. Pour faire une bonne dissertation, il faut un plan cohérent; pour cela, on peut d’abord jeter pêle-mêle sur le papier des mots-clé que l’on numérote ensuite pour établir la progression des idées. Justifiez vos affirmations par des faits historiques (et pas des idées subjectives), des références concrètes. Définissez les notions que vous employez le plus possible afin que l’on comprenne bien votre point de vue; n’oubliez pas que le lecteur n’a pas forcément les mêmes critères de définition que vous !

3. Conclusion

3.1) synthétisez l’essentiel de votre démonstration; c’est l’aboutissement de votre réflexion. 3.2) ouvrez sur une histoire plus large (redimensionner, mettre en perspective).

La conclusion doit être brève et claire, au maximum une demi-page. C’est le bilan final de votre travail.

N’oubliez pas que rien n’est définitif en histoire (« solution provisoire »), et que l’historien ne cherche pas à juger, mais à comprendre.

Théorie portant sur la construction de l’introduction de dissertation historique –

L’Introduction

La dissertation en histoire possède ses propres spécificités qui la démarquent de celles de français ou de philosophie. La dissertation historique doit en effet étaler des faits, tenter de les exposer de manière ordonnée, de les comprendre de manière objective. Elle sert à évaluer les connaissances et les compétences spécifiques d’analyse, de synthèse et de réflexion des étudiants en histoire. Observons donc la première étape de ce raisonnement élémentaire historique, l’introduction.

Après avoir saisi le sujet, son sens, en avoir délimité les champs, il faut cerner la problématique, c’est-à-dire l’enjeu du sujet. Je vous rappelle que l’histoire vaut ce que vaut sa question ! De ce fait il faudra que l’introduction vienne clore votre introduction. Il faudra également porter un soin tout particulier à sa formulation, sa justification, qui devront apparaître avant la problématique elle-même. Toute question explicite doit être précisée par une série de questions secondaires qui doivent en développer et en préciser le sens. C’est donc un chapelet de questions qui devront se suivre dans votre introduction, le tout amenant à la problématique retenue. Cette question centrale devra regrouper et contenir les questions dérivées.

L’introduction doit donc entourer la problématique définie. Elle doit être pertinente, bien écrite et percutante. C’est, à bien des égards, la partie la plus stratégique de votre travail. C’est pourquoi concevoir et rédiger une introduction avant d’effectuer la dissertation elle-même devrait être la démarche classique. En effet, une bonne introduction comporte la problématique certes, mais la structure du plan, ses limites etc… Néanmoins attention de ne pas trop alourdir cette partie car l’introduction doit « introduire le sujet, tout le sujet, mais rien que le sujet (1) », rien de plus. Vous ne devez donc pas empiéter sur le développement lui-même.

Cette partie doit de plus attirer l’attention du lecteur. Elle a donc, dans cette optique, une importance singulière car elle donne le ton, elle place la barre du travail qui suivra. Le correcteur-lecteur se fait souvent une idée de l’entier de la production selon l’introduction. Mais même si la forme de l’introduction doit être réfléchie, c’est bien le fond de cette partie qui s’avère crucial car sa fonction est de formuler la problématique qui va guider le cheminement du devoir.

Une fois la bonne entrée en matière trouvée, glissant du général au particulier, il faudra s’attacher à délimiter votre travail, soit expliquer les bornes de votre production. La première de ces limites devra être de type thématique. Puis il sera indispensable de fixer clairement les limites chronologiques et géographiques du sujet. Le choix des dates aval et amont est très important et n’est jamais indifférent, il convient donc de l’expliquer dans le détail au lecteur. Donc choisissez les dates butoirs en fonction de votre sujet car c’est aussi par ces dates que la valeur de votre travail se révélera.

Ensuite procédez de même pour les limites géographiques. Rappelez-vous qu’il n’y a d’histoire qu’inscrite dans un cadre spatial ! Il vous faudra donc toujours apporter la plus grande précision dans la définition des espaces géographiques que vous aurez retenus pour votre travail. Souvent vos limites géographiques vous seront imposées par les identités ethniques, religieuses, culturelles, les axes de communications et les nations contenus dans votre problématique.

1 Cf. Pierre Saly, J.-P. Scot, La dissertation en histoire ,Paris, Armand Colin, coll. «Cursus Histoire», 1994, p. 82.

Texte de Christophe Rime pour des élèves des deux dernières années de collège (= lycée).

Savoir-faire – introduction d’une dissertation historique

Bon exemple tirée de, J. Le Goff, Marchands et banquiers au MA , PUF, coll. «Que sais-je ?» Paris, 1993, p. 5-8.

«L’esquisse qui est ici présentée est d’ambitions limitées. On en a exclu le moins certain, ce qui s’appuie sur trop peu de documents et de travaux, ce qui est encore objet de controverses entre érudits et historiens plutôt que conquête – même provisoire – de la science, ce qui demeure dans les marges explorées seulement par quelques rares pionniers de la recherche historique. Avec regret on a dû sacrifier l’examen des problèmes à l’exposé de l’état présent des acquisitions. Il faut cependant, au seuil de ce petit livre, expliquer, sinon justifier ces limitations, poser ces problèmes, évoquer les directions où s’engagent les chercheurs.

On s’est d’abord enfermé dans un cadre géographique : celui de l’Europe chrétienne. On espère y gagner en cohésion, mais on y perd à coup sûr en horizons. Renoncer à parler du marchand byzantin et du marchand musulman, c’était éviter de parler de gens mal connus, de personnages appartenant à des civilisations différentes, voire hostiles. Mais le commerce, s’il suscite des conflits, est plus encore un des liens majeurs entre les aires géographiques, entre les civilisations, entre les peuples. Même au temps des Croisades, les échanges commerciaux – supports d’autres contacts – n’ont pas cessé entre la Chrétienté occidentale et le monde musulman. Mieux même on peut penser que c’est la constitution de l’Islam qui, loin de couper l’Orient de l’Occident, a ressoudé les deux mondes et créé par ses grands centres urbains de consommation un appel de produits qui est à l’origine de renouveau commercial de l’Occident barbare. En tout cas, il est certain que le marchand vénitien a élaboré sa fortune au contact de Byzance, que les grandes cités maritimes d’Italie ont puisé dans le domaine gréco-musulman, de Ceuta à Trébizonde, de Byzance à Alexandrie, l’essentiel de ce qui fit leur richesse. Le marchand chrétien dont l’activité est postérieure à celle du marchand byzantin ou arabe ne leur a-t-il pas emprunté des méthodes, des mentalités, des attitudes ?

Cet abandon de monde oriental qui eût été impardonnable si on avait étudié le commerce médiéval, on a pensé pouvoir s’y résigner, traitant du marchand. Seconde limitation de ce petit travail : le commerce proprement dit – avec l’étude de ses marchés, de ses routes, de son outillage, de ses produits, de son évolution – n’a pas été traité pour lui-même. Ce sont les hommes qui s’y sont adonnés qui intéressent ici. A cet égard, le marchand chrétien, si son activité professionnelle ressemble forcément à celle de ses semblables orientaux, est plongé dans un contexte politique, religieux, culturel tout autre. Or on s’est spécialement attaché à le replacer dans le cadre de sa cité, de son Etat, de sa société, de sa civilisation. Ce qu’il fit de sa richesse, de sa puissance, en dehors du champ économique, a retenu particulièrement l’attention. Parmi ces hommes il fallait encore choisir. Ici ce sont les petits qu’on a dû sacrifier : marchands de détail, usuriers à la petite semaine, colporteurs. Le peu de documents personnels les concernant, la difficulté qu’a l’historien à saisir parmi eux des figures individuelles ont conduit à ce choix ainsi que le désir de montrer surtout les personnages à qui la puissance économique a permis de jouer un rôle de premier plan dans la politique ou dans l’art comme sur le marché. Ce sont donc les « negociatores », les « mercatores » que l’on veut montrer. Hommes d’affaires, a-t-on dit, et l’expression est excellente car elle exprime l’étendue et la complexité de leurs intérêts : commerce proprement dit, opérations financières de tous ordres, spéculation, investissement immobiliers et fonciers. On s’est contenté ici d’évoquer pour les nommer les deux pôles de leur activité : le commerce et la banque. D’ailleurs, pour désigner les plus puissants, les plus représentatifs d’entre eux, le Moyen Age lui-même n’a-t-il pas employé le terme de marchands-banquiers ? Or ce type est lié à la phase d’essor de l’économie de l’Europe chrétienne à partir du XIème siècle. On a donc été amené à renoncer à parler des marchands du Haut Moyen Age. Solution de facilité, dira-t-on. On évitait ainsi d’avoir à exposer les thèses multiples qui s’affrontent à leur sujet ; on n’avait à parler ni de leur nombre et de leur importance – infime pour certains, déjà grande pour d’autres – , ni de leur nature – marchands spécialisés ou d’occasion, marchands indépendants ou liés à des princes ou à des établissements religieux, simples colporteurs ou déjà capitalistes aux larges horizons -, ni de leur nationalité – Juifs ou Indigènes -, ni du problème capital, mais obscur et obscurci par les théories, de leur origine – survivance du passé, du monde gréco-romain, aventuriers itinérants, propriétaires fonciers qui se mettent à investir des capitaux dans le commerce.

En tout cas, on pouvait ainsi plus aisément trancher la dernière alternative : plan chronologique ou plan logique ? Ce qui eût été impossible si on était parti des origines médiévales a paru légitime dans un cadre temporel où, après ce qu’on a justement appelé une « révolution commerciale », les conditions fondamentales de la vie du grand marchand chrétien demeurent relativement stables. On a donc opté pour un exposé systématique où – tout en recherchant les liens entre les différentes attitudes d’un même homme – on a pris le marchand banquier d’abord dans son cabinet ou sur le marché – c’est-à-dire dans son activité professionnelle -, puis en face du noble, de l’ouvrier, de la cité, de l’Etat – c’est-à-dire dans son rôle social et politique -, ensuite en présence de l’Eglise et de sa conscience – c’est-à-dire dans son attitude religieuse et morale -, enfin devant l’enseignement, l’art, la civilisation – c’est-à-dire dans son rôle culturel.

Ces options n’ont pas causé seulement des remords. Elles se sont accompagnées de repentirs dont on trouvera plus loin des traces qui ont semblé légitimes, voire nécessaires.

Si l’on est resté attaché au seul marchand chrétien on n’a dissimulé ni l’ampleur géographique de son activité, ni les problèmes professionnels ou moraux posés par les contacts avec le monde schismatique ou hérétique ou païen. On n’a pas oublié que le marchand chrétien du Moyen Age avait des horizons plus larges que ceux de bien des érudits modernes qui l’ont étudié. Si Marco Polo est un cas exceptionnel ou plutôt extrême, nombreux ont été ses confrères qui ont parcouru en pensée les routes où il s’est réellement aventuré.

On n’a pas voulu non plus évoquer le marchand ou le banquier sans expliquer de quoi était faite sa vie professionnelle. Du commerce on a donc esquissé les méthodes, l’organisation, le cadre où évolue le commerçant.

On n’a pas davantage oublié qu’à l’ombre des puissants personnages dont on s’occupait, les humbles, les petits, constituaient le tissu conjonctif d’un monde qu’on ne pouvait comprendre sans eux et le lecteur pourra déceler dans le filigrane leur visage anonyme. Au reste il a fallu se demander, à la suite d’éminents historiens, à quoi correspondait la distinction entre grand et petit marchand au Moyen Age, si elle était réductible à l’opposition entre le commerce de gros et de détail.

De même si on a laissé de côté, sous son aspect historisant, le problème de l’origine du marchand chrétien dans le Haut Moyen Age, on n’a étudié ni le problème connexe des générations de commerçants – nouveaux riches ou fils de riches – ni celui, qui lui est aussi lié, des préoccupations terriennes des hommes d’affaires médiévaux.

Enfin, même à l’intérieur d’un cadre géographique et chronologique qui n’a pas fondamentalement changé, on a tenu compte et de la diversité dans l’espace : le marchand italien n’est pas le marchand hanséate ; et de l’évolution dans le temps : le pionnier du XIIe siècle n’est pas le parvenu du XIIIe siècle, les crises du XIVe siècle engendrent un autre type d’hommes d’affaires que la prospérité du XIIIe, le cadre politique de la principauté ou de la monarchie nationale modèle un autre personnage de marchand que le cadre communal des siècles précédents. On espère qu’il ne sera pas perdu de vue que le déséquilibre qu’on trouvera peut-être en faveur du marchand italien s’explique par l’exceptionnelle abondance de la documentation qui le concerne, par le nombre et la qualité des publications qui se sont occupées de lui, par le caractère « pionnier » de ses méthodes, la largeur de ses perspectives qui en font un personnage exemplaire – à condition de se rappeler qu’ailleurs on est en général loin d’être aussi avancé que lui.

On espère de l’indulgence du lecteur qu’il voudra bien alors placer au premier au premier rang parmi les figures qui permettent de comprendre la chrétienté médiévale, parmi ces « états du monde » que le pessimisme du Moyen Age finissant entraînera dans la Danse Macabre à côté du chevalier, du moine, de l’universitaire, du paysan, le marchand qui fit l’histoire comme eux et avec eux, avec d’autres aussi dont on espère qu’ils obtiendront un jour, suivant la belle expression de Lucien Febvre, le » droit à l’histoire « .»

Savoir-faire – développement et conclusion d’une dissertation

Développement (2)

A ce stade, l’introduction est rédigée, la problématique posée et le plan arrêté. Il est temps de passer au développement à proprement parler et d’arrêter de différer la première écriture.

Je serai extrêmement laconique dans ce bref rappel puisque tout votre collège tend à vous enseigner comment construire un discours argumenté selon une structure réfléchie. Il faudra plutôt penser ce document comme un aide-mémoire, un bloc-notes des remarques essentielles à avoir en tête lors de la rédaction de votre développement. Ces rappels jetés sur le papier, passons aux choses sérieuses :

Rappelez-vous toujours qu’il n’existe pas de remède miracle, la seule bonne méthode est de commencer à rédiger aussi vite que possible, dès que la problématique et le plan sont fermement maîtrisés, sans perdre de temps et directement au propre. Il n’y a que selon cette méthode que vous éviterez de devoir lâcher une copie inachevée dans les mains du professeur relevant finalement les travaux d’élèves auxquels il a déjà octroyé un temps supplémentaire.

Bien sûr, il aura fallu lors de l’édification du plan, produire les différents arguments retenus, les exemples les ponctuant, les connecteurs entre paragraphe ainsi que l’articulation des autres arguments. Ceci fait, vous pourrez observer la colonne vertébrale de votre dissertation à venir – tout en sachant que celle-ci pourra être modifiée légèrement au gré de votre rédaction si le besoin s’en ressentait.

Lorsque vous progresserez dans votre écriture, n’oubliez jamais que les paragraphes sont des entités vivantes, qu’ils sont organisés au sein d’un corps, la dissertation elle-même. A l’intérieur de cette cellule-paragraphe, l’argument choisi doit être développé, l’exemple qui s’y rattache s’il y a lieu, doit être explicité, le tout avec nuance et mise en perspective.

Pour rendre les choses plus claires quant à l’exemple, on peut souligner que celui-ci ne doit pas apparaître obligatoirement après chaque argument, cependant il serait bon de l’incorporer dès que son inscription sera vue comme cohérente et pertinente avec votre discours. Cet exemple servira à représenter l’argument, l’illustrer selon un cadre spatio-temporel éclaté.

Parlons maintenant des enchaînements si chers à nos étudiants. Chaque paragraphe doit suivre le précédant selon une articulation naturelle. La dissertation en effet, impose d’elle-même une exigence de structure et de logique interne. Utilisez donc les adverbes, les locutions, les conjonctions de coordinations – ce que nous appelons pour aller plus vite les connecteurs – et respectez en ce sens un des éléments essentiels d’une dissertation de qualité, les transitions. Notez au passage que vous pouvez aussi bien remplacer ces adverbes par des phrases courtes de votre cru comme « Après avoir abordé l’aspect social de ce thème, envisageons maintenant son visage politique » … Phrases qui cumuleraient le double avantage d’être des sortes de mini résumé et liants logiques pour la suite. Toutefois, celles-ci doivent être brèves.

Finalement, on pourrait affirmer que, tout comme chaque corps a l’âge de ses articulations ou artères c’est selon, la dissertation efficace vaut par ses articulations. Plus vous aurez réfléchi ce domaine particulier plus l’art de la dissertation ressortira dans vos écrits.

La conclusion

Soyons clairs : Surtout pas de rédaction bâclée, rédigée dans la fièvre schizophrénique des dernières graines tombant du sablier. Il faut en tout cas y penser très tôt et en tracer le squelette si possible après l’édification de plan initial même si ce schéma pourra évoluer. On pourra attendre la fin de l’écriture également. Cependant il est plus aisé d’écrire si l’on entrevoit le but à atteindre. Tout comme un archer visualise la cible, vous ne lancerez pas vos traits au hasard… pur gaspillage de style et de temps. En tous les cas, méditez à l’avance le contenu de la conclusion en vous remémorant qu’une conclusion est avant tout une réponse, non un résumé de votre travail. Ceci dit, elle peut également récapituler – synthétiser les grands thèmes et moments exposés au sein de votre recherche à condition de le faire de manière sélective et compressée.

On tentera donc d’y répondre à la question, d’en dégager les limites, les contradictions éventuelles, enfin de présenter une opinion personnelle mesurée, formulée clairement et sans excès. Attention ! Évitez les jugements caricaturaux, à l’emporte-pièce, les réflexions grandiloquentes. Nuancez toujours vos propos et soyez humbles par rapport à l’immensité du savoir. Puis, découlez sur une autre problématique consécutive si cela est pertinent ou ouvrez sur une perspective contextuelle présente, future ?

Quelques remarques finales quant à l’écriture, en vrac. La fréquentation des maîtres de la langue est indispensable pour développer une maîtrise de l’écriture appréciable lors d’un exercice comme celui de la dissertation en histoire, ce qui transparaît clairement dans cette citation – Il faut savoir lire pour savoir écrire – donc ne perdez plus de temps en pure perte et dévorez les auteurs littéraires sans plus penser que ceux-là sont de poussiéreux dinosaures inutiles. A une année de la fin de vos études gymnasiales, il serait bon d’y penser de manière profonde et adulte.

Par ailleurs, au sujet de la forme voilà quelques principes jetés ici et là :

Pas de phrases trop longues Pas de subordonnées multipliées à l’infini Visez la sobriété du ton et du style Utilisez de manière réfléchie les conjonctions de coordination Evitez les contresens Oubliez le style pompeux ou solennel N’essayez pas de « faire érudit », vous finiriez pédant

En bref, votre écriture doit être simple, claire et précise. Enfin, au niveau des temps, privilégiez le passé simple, l’imparfait, le passé composé et le présent, au contraire bannissez le futur. Et respectez la concordance des temps svp.

Last but not least avant de passer aux exercices ; vérifiez inlassablement l’orthographe général et plus particulièrement celui des éléments caractéristiques de l’histoire – les noms des personnages, lieux et autres. Je ne donnerai pas d’exemples rageants.

Merci d’en prendre bonne note.

2 Dossier inspiré de l’ouvrage de Saly, Scot, La dissertation en histoire, Cursus, Armand Colin, 1994, pp. 86-111.

Articles Similaires

Marc Bloch : « Robespierristes, anti-robespierristes, nous vous crions grâce : par pitié, dites nous simplement, quel fut Robespierre »

18 Déc 2020

Laisser une réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

COMMENTAIRE

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

VOS CONTACTS CLIO-TEXTE

Publications récentes

La Galaxie des Clionautes

- Qui sommes-nous ?

- Comment adhérer ?

- Histoire de l'association

- Les statuts de l'association

- Le Contrat d'Engagement Républicain

- Mentions Légales

- Politique de confidentialité

- Cookies et consentement

- Accès rédacteur

La galaxie Clionautes

Communiquer

Votre nom (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Votre message

J'ai pris connaissance et j'accepte les mentions légales et la politique de confidentialité .

- Les Clionautes | Google Actualités

- Le Groupe | Facebook

- Les Clionautes | Linkedin

- Les Clionautes | Twitter

- La Cliothèque | Twitter

- Les Clionautes | Youtube

Clio Boutique

- Cotisations

Intro et conclusion dans la dissertation

L’introduction

Commencer son introduction 5 carreaux en retrait . Ne pas sauter de lignes entres les phrases de l’intro qui se présente en un bloc . Puis sauter 2 lignes pour passer au développement

http://reussirenhistoireetgeo.com/la-france-dans-la-resistance/ VOIR LE RESUME DE LA BROCHURE A CETTE ADRESSE

REDIGER SON INTRODUCTION

REUSSIR SON INTRODUCTION

Une introduction peut se rédiger ainsi :

Une première phrase qui dit quoi, quand, où.

Une deuxième phrase qui annonce un aperçu du développement

Une troisième phrase qui va annoncer la problématique

Une quatrième phrase qui va annoncer votre plan

Nous sommes le 28 juin 1914. Le prince héritier du trône d’Autriche François-Ferdinand et son épouse sont en voyage officiel à Sarajevo. Subitement plusieurs coups de feu retentissent et le Prince et son épouse sont tués par un jeune militant indépendantiste serbe, Gavrilo Princip. Cet événement va déboucher sur la première guerre industrielle et mondiale de l’histoire. Elle sera caractérisée par la violence de masse.

Comment les militaires ont-ils vécu ce conflit ? Dans quelles conditions l’ont-ils enduré ?

Voyons comment les militaires ont participé à cette guerre totale. Ensuite nous terminerons par le bilan humain catastrophique. Pour l’heure, voyons d’abord la vie des soldats dans les tranchées.

Préparation du Brouillon

| Principales notions-clé et notions de vocabulaire | Principales notions-clé et notions de vocabulaire | Principales notions-clé et notions de vocabulaire |

Sauter 2 lignes avant de rédiger sa conclusion et la commencer 5 carreaux en retrait . Ne pas sauter de lignes entres les phrases de la conclusion qui se présente en un bloc . Commencer les 2 autres phrases 2 carreaux en retrait de préférence.

La conclusion peut se rédiger en trois phrases :

Une première phrase répondra à la problématique posée

Une deuxième phrase montrera l’importance du sujet sur le plan historique

Une dernière phrase pourra faire une ouverture sur le futur

Ainsi donc, les conditions de vie des militaires sur le front sont une première, car sur le front de l’Ouest, ils vivent en majeure partie dans les tranchées, dans des conditions éprouvantes physiquement et psychologiquement. Nombre d’entre eux, les gueules cassées, sont défigurés par l’explosion de mines antipersonnel. D’autres doivent être amputés d’au moins un membre.

Ce conflit est le premier de l’ère industrielle d’où, les 20 millions de victimes. Près de la moitié sont des militaires : 9,7 millions de morts pour les militaires et près de 10 millions pour les civils.

Cette guerre a comme épilogue les traités de Versailles en 1919 qui doivent mettre un terme définitif à l’hostilité entre les nations européennes. Comme l’histoire le montre, ces traités déboucheront plus tard sur une deuxième guerre mondiale bien plus meurtrière encore.

Anciens Elèves

Liens utiles.

Misterprepa

Plutarque : le moralisateur greco-romain

Sigem : ils ont choisi emlyon et vous disent pourquoi , engage for society : neoma multiplie les opportunités pour former des managers éco-soucieux, 4 choses à faire une fois son tour de france des oraux terminé, sextus empiricus : nous ne savons rien.

- A/L , Méthodologie

Comment faire une bonne dissertation d’histoire ?

- avril 11, 2021

- Par : Marie Chamalot

Le jury de l’ENS et de la BCE note autant tes connaissances que ta maîtrise de la méthode de la dissertation. Voici quelques conseils pour t’améliorer si tu as encore quelques doutes sur cette méthodologie. Elle vaut d’ailleurs en partie pour d’autres matières de la BEL.

Conseils pour une introduction parfaite

L’introduction doit toujours être composée de ces éléments : amorce, analyse du sujet, problématique et annonce de plan. Sur le plan formel, reviens bien à la ligne après chacune de ces étapes, et accentue cela par un alinéa.

Pour l’amorce , tu peux choisir n’importe quel évènement, mouvement politique, personnage ou même citation d’un historien. Une multitude d’amorces différentes sur un même sujet sont possibles ; ce qui compte c’est qu’elle te serve à introduire le sujet. Ainsi, fais en sorte que la dernière phrase de ton amorce contienne ton sujet, de manière littérale. Tu peux par exemple utiliser un évènement, puis l’analyser en quelques phrases et enfin le raccrocher au sujet.

Une fois l’amorce faite, il est temps d’ analyser le sujet . Pour ne pas perdre de temps dans la rédaction, je te conseille de réutiliser ton travail déjà effectué au brouillon. Commence par expliquer tous les termes du sujet, de manière fluide. Puis tu peux développer un peu plus et présenter le sujet, en posant régulièrement des questions qui vont préparer ta problématique et souligner les enjeux du sujet. Tu peux donc insérer dans ton analyse des questions directes. Et n’oublie pas de mentionner chaque évènement qui bornera tes grandes parties si tu as fait un plan chronologique, ou d’expliquer plus en profondeur les enjeux des grands thèmes qui borneront ton plan s’il est thématique. Il faut que chaque borne de tes parties soit expliquée clairement dans l’analyse du sujet.

La problématique peut être posée sous forme de question indirecte ou directe. Il importe qu’elle soit pertinente et qu’elle pose un réel problème ou qu’elle soulève une ambivalence (par exemple « comment … alors que… ». Elle annonce la question principale que tu vas essayer de résoudre, vérifie donc bien à chaque fois que tu rédiges une sous-partie qu’elle répond bien d’une manière ou d’une autre à la problématique, sinon c’est que tu fais un hors-sujet.

L’annonce du plan doit être claire, sans être trop lourde. Si tu as fait un plan chronologique, tu peux faire une annonce simple et limpide du type « De [tel moment -année, date exacte, évènement] à [tel moment], [première partie] », et ainsi de suite. Chaque borne doit apparaître. L’idéal est de faire trois phrases, une phrase pour annoncer chaque grande partie : le jury doit comprendre immédiatement ce que vont être tes trois parties.

Une fois l’introduction faite, saute deux lignes (ou quatre lignes le jour du concours si tu sautes une ligne à chaque fois à cause des petits carreaux).

Conseils pour tes grandes parties et sous-parties

Saute une ligne (ou deux le jour du concours) entre chaque grande partie et reviens seulement à la ligne avec un alinéa entre tes sous-parties. Essaye d’avoir idéalement trois grandes parties, avec une mini sous-partie d’introduction et trois sous-parties. Cependant, mieux vaut écrire que deux sous-parties si tu n’as vraiment plus d’idée, ou quatre si tu en as trop, que d’avoir trois sous-parties déséquilibrées ou répétitives.

Chaque grande partie doit regrouper un grand argument, qui peut se résumer en une phrase. Et chaque sous-partie ne doit qu’importer qu’un seul argument, développé et illustré par des exemples. ATTENTION : une sous-partie = un seul argument, jamais deux. Je te conseille de mettre un, deux voire parfois trois exemples par sous-partie. Il ne faut pas oublier d’en mettre, sans non plus en faire une liste.

Enfin, chaque grande partie doit commencer par un mini paragraphe d’introduction qui explique ce que tu vas faire, et pose quelques questions qui vont être résolues dans les sous-parties qui suivent. N’oublie pas cette mini sous-partie : elle aide le jury à bien comprendre que tu changes de grande partie et apporte plus de clarté à ton propos.

Puis saute deux lignes (ou quatre) et passe à la conclusion.

Conseils pour une bonne conclusion

La conclusion est un paragraphe qui reprend les apports de chaque grande partie, en soulignant les points les plus intéressants de ton raisonnement. Pour gérer ton temps, je te conseille de la rédiger au brouillon avant de te lancer dans la rédaction de ta dissert , pour que tu la recopies sans réfléchir au bout des six heures. D’ailleurs, s’il ne te reste plus que cinq minutes et que tu n’as pas fini ta dissertation, voici la règle à suivre pour que le jury ne considère pas ta copie inachevée : fais une phrase qui clôt la sous-partie que tu étais en train de rédiger, et écris une conclusion courte avant que le temps ne soit écoulé . Une phrase par grande partie peut suffire. Ce qui compte, c’est que le jury voit que tu as une conclusion, et que tu as achevé ta copie, même s’il manque quelques arguments dans ta dernière partie et que ta conclusion ne fait que trois lignes.

Quelques tips en plus

Ta copie doit être extrêmement claire pour que le jury puisse la survoler en voyant directement combien la structure de ta dissertation. Essaye de soigner la forme , pense bien au saut de ligne et aux alinéas lorsqu’il le faut.

Mieux vaut te relire sous-partie par sous-partie plutôt que relire l’intégralité de ta copie à la fin . Avec la fatigue, tu risques de laisser passer beaucoup plus de fautes d’orthographe au bout des six heures. Et l’histoire est une épreuve qui prend du temps, tu es ainsi sûr.e de t’être relu.e même si tu finis ta copie trente secondes avant le rendu final.

Cite les dates de manière extrêmement précise et fais attention à ne pas te tromper : plus la date est précise et mieux c’est (si tu connais le jour, le mois et l’année, mets tout). Cela permet de se démarquer parmi les candidats et de montrer que tu connais plus finement les dates.

Fais très attention au nom propre des historiens et des personnages historiques : dans le doute, n’écris pas un nom propre que tu risques de massacrer.

Pour finir, essaye de citer de temps en temps des exemples utilisés par des historiens, en citant le nom de l’ouvrage. Le jury verra ainsi qu’en plus d’avoir les connaissances nécessaires, tu as pris le temps de lire directement les ouvrages (même si tu n’as lu que des extraits).

Et si tu as la moindre question supplémentaire, n’hésite pas à nous contacter !

Filière ECG ECT Littéraires

Année Bizuth Carré Cube

Prépa d'origine

Groupe d'école visé TOP 3 (HEC Paris, ESSEC, ESCP) TOP 5 (EDHEC, EMLYON) TOP 7 (SKEMA, AUDENCIA) TOP 10 (NEOMA, GEM, TBS) TOP 12 (KEDGE, RSB) TOP 15 (MBS, BSB, ICN) TOP 18 (IMT-BS, Excelia, EM Strasbourg) TOP 20 (EM Normandie, ISC Paris) TOP 24 (INSEEC, ESC Clermont, SCBS, BBS)

Henri Bergson : comment accéder à la vérité ?

L’importance du référencement naturel pour les entreprises

Anne Rivière succède à Nicolas Arnaud à la Présidence du SIGEM

Pourquoi les prépas littéraires ont rejoint Audencia ?

Jean Buridan : le paradoxe de l’âne de Buridan

Saint Thomas d’Aquin : la finalité de l’homme

L’immigration en Amérique latine

Saint-Augustin : la Cité de Dieu

Libérez votre potentiel le programme PREP Etoile d’HEC Paris vous accompagne vers la réussite

Nicolas Malebranche : nous ne décidons de rien

Le sport aux Etats-Unis : un modèle de sport business

Michel Foucault : sommes-nous façonnés par l’Etat ?

SIGEM : Ils ont choisi KEDGE et voici pourquoi !

Excelia : international, RSE, nouveautés… L’école en pleine ascension

Réaliser une Prépa médecine en terminale : un atout pour réussir ses études

Bienvenue sur le site officiel Mister Prépa. Vous y trouverez des informations précieuses sur les grandes écoles de commerce ainsi que du contenu académique rédigé par d’ex-préparationnaires ayant performé aux concours.

- Planète Grandes Écoles

- Génération Prépa

- Objectif AST

- Start in Blockchain

- Ecoles-Commerce

- Les Ressources

- Recrutement

- Mentions Légales

- Politique de confidentialité

- La Prépa ECG (ex ECE-ECS)

- Tout savoir sur la prépa !

- Qui sommes nous

Copyright © 2024 Mister Prépa – Tous droits réservés

Laissez-nous vous aider, Indiquez ce que vous cherchez en quelques mots !

Pour vous faciliter la navigation sur le site, Mister prépa vous sélectionne tous les articles en relation avec votre recherche.

- Qui sommes-nous

- Contactez-nous

Fiches de révision > Fiche de méthodologie

Fiche de méthodologie

- ABRÉVIATIONS & SITES UTILES

LA DISSERTATION

- LE COMMENTAIRE D'ARRÊT

- LE COMMENTAIRE DE TEXTE

- LE CAS PRATIQUE

I. Travail préparatoire

Comprendre le sujet. En vue d'identifier le sujet qui vous est soumis et d'éviter tout hors-sujet, vous devez d'abord étudier soigneusement la manière dont ce sujet vous est posé, c'est-à-dire chercher à comprendre exactement ce qui vous est demandé . Or cela ne va pas, dans certains cas, sans difficultés.

Délimiter le sujet . Généralement, la difficulté porte sur les limites du sujet . Or, il est capital de ne pas laisser de côté ce qui fait partie du sujet et de ne pas traiter ce qui est en dehors. Réfléchissez donc longuement et surtout abstenez-vous de la méthode pratiquée par certains qui, estimant leur disseration trop brève, la complètent en ajoutant, de propos délibéré, des développements qu'ils savent étrangers à la question. Leur calcul est faux, et le résultat produit, directement inverse de ce qu'ils escomptaient. Si vous hésitez sur le contenu du sujet, indiquez votre hésitation.

Rassembler ses connaissances . Une fois que vous avez précisé et limité le sujet, vous pouvez utiliser votre mémoire. Essayez de vous rappeler dans quels passages du cours ou de l'ouvrage que vous avez étudiés, des développements ont été consacrés à la question que vous devez traiter. Bien souvent, il vous faudra chercher à droite et à gauche. Le sujet n'aura pas été nécessairement exposé sous la forme dans laquelle il vous est proposé. Il vous faudra souvent puiser les éléments de votre dissertation dans deux ou plusieurs chapitres différents de votre cours. Presque toujours, vous aurez à vaincre cette difficulté lorsque la dissertation portera sur une comparaison entre deux institutions. Notez en quelques mots les différentes questions relatives au sujet, qui vous reviennent en mémoire. Notez aussi tout de suite les numéros d'articles et les dates que vous pouvez avoir à citer; vous risqueriez par la suite, en raison de la fatigue ou de l'énervement qui est susceptible de vous gagner, de ne plus les retrouver.

Vous avez maintenant réuni tous les éléments avec lesquels vous allez bâtir votre dissertation. Reste à savoir sur quel plan vous allez construire l’édifice.

Construire un plan . Ici encore, réfléchissez longuement. La question du plan est primordiale et elle se pose même si le sujet a été traité dans le cours, parce que, dans le cours, il était lié aux développements qui le précédaient et le suivaient, tandis que cette fois-ci, il doit être présenté d'une manière indépendante. Ne craignez d'ailleurs jamais de choisir un plan autre que celui de votre cours ou de votre manuel: on vous saura gré de faire preuve d'originalité dans cette question du plan, qui est le critère un des sérieux sur lequel on juge la valeur d’un candidat. Ne poussez pas tout de même hors des limites raisonnables ce souci d’originalité.

II. Conception du plan

Dans tous les exercices qui vous sont proposés, un plan vous est nécessaire : dissertation écrite, commentaire d'une décision de jurisprudence, exposé oral, etc.

Arrêter un plan rigoureux, logique et cohérent, c'est fixer l'ordre qui sera suivi pour exposer le sujet étudié, c’est construire une œuvre originale.

Jusque-là, vous n'avez guère fait qu'emprunter à la pensée des autres. Cette pensée, elle est là dans votre dossier, désarticulée en menus morceaux. À vous de ressouder ces fragments. Après l'analyse, la synthèse.

Définir les questions à approfondir . Commencez par vous demander si toutes les questions que vous avez retenues méritent vraiment d'êtres traitées. Entrent-elles toutes dans le sujet ? Puis, parmi les questions retenues, fixez celles qui seront en quelque sorte le centre de votre exposé, celles auxquelles vous vous consacrerez particulièrement, celles que vous développerez. Qu'il s'agisse, dans toute la mesure du possible, de questions qui permettent une discussion, car, plus la part de la discussion sera grande dans votre travail, plus vous intéresserez. Qu'il s'agisse aussi, autant que faire se peut, de questions nouvelles, par exemple tranchées par des arrêts récents : on vous sera toujours reconnaissant de rajeunir le sujet. Tâchez surtout, dans cette recherche des questions à approfondir, de deviner pourquoi le sujet vous a été donné et de mettre en valeur le problème qui est à l’origine de votre sujet. Vous savez maintenant ce qui doit faire partie de votre travail. Reste à fixer l’ordre des développements.

A. L’introduction

Tout plan comporte une introduction et une conclusion.