- Recherche par auteur ou oeuvre

- Recherche par idée ou thème

- Recherche par mot clé

- Détecteur de plagiat

- Commande & correction de doc

- Publier mes documents

- Nos astuces

- Vie étudiante

- Témoignages

Consultez tous nos documents en ligne !

à partir de 9.95 € sans engagement de durée

Exemples de sujets de dissertation sur la Guerre froide

La Guerre froide est l'un des principaux thèmes du programme d'histoire du lycée, et se révèle particulièrement passionnante. Nous vous donnons ici quelques idées de sujets relatifs à la Guerre froide pour des dissertations, avec quelques-uns des éléments clés à aborder pour réussir vos examens.

Credit Photo : Freepik mb-photoarts

Au cours de cette période, les affrontements entre Russes et Américains sont nombreux et violents, causent de nombreux morts et placent l'intégralité de la planète sur un équilibre risqué, instable et dangereux. Les deux grandes puissances sont alors dotées de la bombe atomique, et l'affrontement utilise ces armes comme dissuasion, tout en espérant que personne n'en fera usage sans quoi les dommages seront conséquents.

Sujet 1 - Guerre froide et idéologies

Idée de sujet : la Guerre froide peut-elle se réduire à une guerre d'idéologie ?

Il sera intéressant de montrer que la Guerre froide intègre bien entendu une forte dimension idéologique, avec l'affrontement frontal entre communisme et capitalisme. Néanmoins, elle recouvre également une dimension liée à la puissance, chacun voulant prendre le dessus sur l'autre pour prouver au monde entier sa suprématie.

Sujet 2 - Guerre froide et affrontement de la baie des Cochons

En 1962, à Cuba , la Baie des Cochons est le théâtre d'affrontements majeurs entre Russes et Américains. Cet épisode marque un tournant dans la Guerre froide.

Idée de sujet : en quoi l'épisode de la baie des Cochons marque-t-il un véritable tournant dans la Guerre froide ?

Il sera intéressant ici de montrer que les oppositions entre Russes et Américains vont évoluer de façon significative suite à l'épisode de la baie des Cochons, et d'utiliser plusieurs comparaisons pour montrer ces différences.

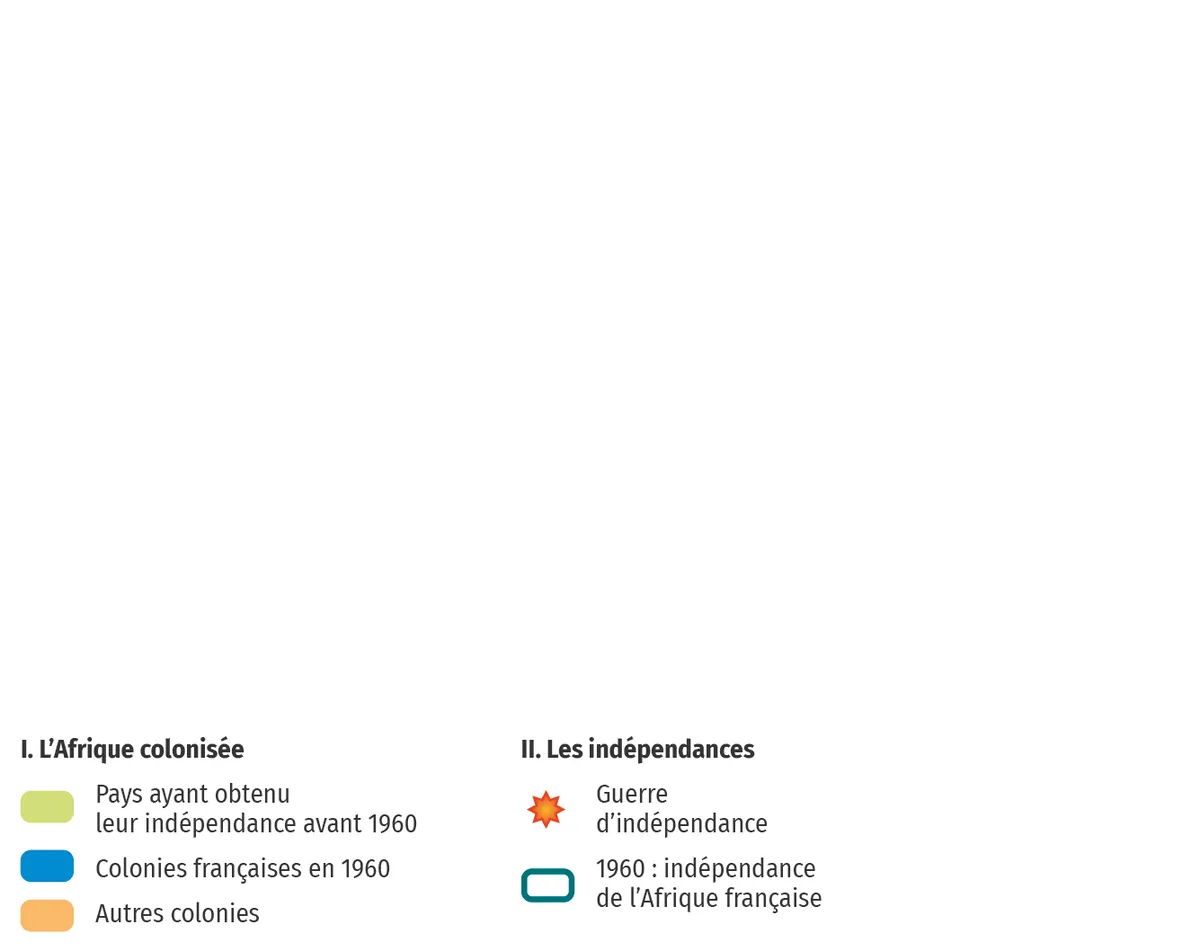

Sujet 3 - Guerre froide et colonisation

La colonisation du monde et en particulier de l'Afrique est un des outils qu'utilisent Russes et Américains pour poursuivre leur Guerre froide.

Idée de sujet : en quoi la colonisation du monde est-elle un outil clé dans le cadre de la Guerre froide ?

On pourra ici démontrer que les affrontements de territoires relatifs à des colonies sont des éléments centraux qui font une véritable différence pour les Russes et les Américains, et sont donc des évènements clés de la Guerre froide qui les oppose.

Sujet 4 - Guerre froide et fin du conflit

Idée de sujet : quels ont été les éléments déclencheurs de la fin de la Guerre froide ?

La Guerre froide est un conflit sourd et sournois qui a fait rage à l'échelle planétaire pendant plus de 40 ans. Quels ont été les évènements qui ont conduit à l'arrêt de cette Guerre froide et à la chute de l'URSS ?

Sujet 5 - Guerre froide et début des affrontements

Idée de sujet : après la Seconde Guerre mondiale, quand et comment s'installe la Guerre froide ?

Il sera intéressant ici de montrer qu'alors que la planète pensait être enfin en paix après un violent conflit mondial qui a duré six ans, elle bascule très vite dans la Guerre froide, pour de multiples raisons. On pourra ici détailler ces causes et montrer comment les premiers évènements et affrontements ont été source de disputes bien plus importantes dans les années qui ont suivi.

Sujet 6 - Guerre froide et Guerre du Vietnam

Idée de sujet : en quoi la guerre du Vietnam est-elle une illustration parfaite de la Guerre froide, et un évènement clé ?

La Guerre du Vietnam est un évènement absolument central dans la Guerre froide, et il sera intéressant d'en détailler les causes, les faits, les conséquences sur les deux grandes puissances qui s'affrontent.

Sujet 7 - Guerre froide, Printemps de Prague

Le Printemps 1968 est une étape clé dans la Guerre froide et dans son évolution.

Idée de sujet : quel rôle a joué le Printemps de Prague dans le conflit de la Guerre froide ?

Il sera particulièrement intéressant d'étudier quels ont été les jeux de pouvoir et les évolutions des équilibres entre les grandes puissances dans le cadre et à la suite du Printemps de Prague. Il ne faudra pas ici se contenter de donner les faits, mais aussi, et surtout, les analyser pour comprendre les mécanismes et les bouleversements.

Sujet 8 - Guerre froide et Guerre des Étoiles

Idée de sujet : en quoi la Guerre des Étoiles est-elle un élément moteur de la Guerre froide ?

Les deux géants mondiaux s'opposent sur tous les fronts, sur terre, mais aussi dans le ciel, où la conquête spatiale fait rage. On peut s'interroger sur le rôle crucial de la conquête de l'espace à cette époque où tout est sujet à opposition.

Sujet 9 - Guerre froide et Willy Brandt

Idée de sujet : quel a été le rôle de Willy Brandt dans la Guerre froide ?

Willy Brandt a joué un rôle déterminant dans la Guerre froide, et on pourra analyser ses principales décisions et sa politique dans son ensemble, pour en étudier l'impact sur les puissances qui s'affrontent.

Sujet 10 - Guerre froide et coexistence pacifique

Les premières années de la Guerre froide sont placées sous l'aune de la coexistence pacifique .

Idée de sujet : comment et pourquoi la coexistence pacifique prend-elle fin ?

Quels sont les éléments qui font basculer les deux géants dans un conflit plus musclé, plus violent, plus dangereux ?

La Guerre froide est une époque passionnante qui couvre de nombreux sujets, presque tous les pays du monde, la conquête de l'Espace, celle de la bombe atomique, les menaces et la dissuasion, la stratégie politique. Les sujets de dissertation sont nombreux et une bonne maîtrise des faits et des enjeux est indispensable pour réussir à les appréhender de façon complète.

Sources : De la coexistence pacifique aux paroxysmes de la guerre froide (1953-1962) - La guerre froide (1945-1989) - CVCE

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Articles liés.

Guide et conseils pour réussir ses révisions et ses examens

Jean de la Fontaine : biographie et oeuvres majeures

Révisions du bac : nos coups de pouce !

Articles récents

Les programmes des différents partis

Classe préparatoire à Sciences Po - Histoire

LAURENT BOSCHER

Sujet 6. Composition : « La Guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissances »

22 Août 2017 , Rédigé par Laurent Boscher Publié dans #1. SUJETS CORRIGES

Présentation. La Guerre froide désigne la période de l’histoire comprise entre 1947 et 1991, au cours de laquelle le Monde est divisé en deux blocs : d’un côté, le bloc capitaliste allié aux Etats-Unis ; d’un autre côté, le bloc communiste allié à l’URSS. Cette expression, forgée en 1947 par le journaliste américain Walter Lippman, définit la situation de tensions entre les é tats-Unis et l’URSS dans laquelle chacun des deux Grands tente de prendre l’avantage sur l’autre, tout en évitant de déclencher un conflit armé direct entre eux, mais en impliquant parfois un de leurs alliés. Entre 1947 et 1991, en effet, années respectives du refus du plan Marshall par l’URSS et de l’effondrement de celle-ci après 69 ans d’existence (1922-1991), Washington et Moscou, successivement dotés de l’arme atomique depuis 1945 et 1949, adeptes de la dissuasion nucléaire fondée sur l’équilibre de la terreur, s’intimident sans véritablement s’affronter par crainte d’un anéantissement mutuel.

Problématique. La Guerre froide se réduit-elle cependant à un conflit de puissances, mettant aux prises deux nations désireuses de dominer le Monde ? N’est-elle pas avant tout un conflit idéologique opposant deux modèles de civilisation incompatibles ?

Plan. La Guerre froide est un conflit d’une double nature : en premier lieu, un conflit idéologique, opposant le monde capitaliste au monde communiste ; en second lieu, un conflit de puissances, opposant l’armée américaine à l’armée soviétique.

DEVELOPPEMENTS

[I] La Guerre froide est un conflit idéologique (politique), dans la mesure où l’enjeu de ce conflit n’est pas seulement la conquête de territoires (conflit de puissances), il est surtout un conflit opposant deux modèles de société : le modèle américain et le modèle soviétique.

[A] Le modèle américain, que la Maison Blanche entend exporter à travers le Monde, après la défaite des dictatures fascistes (1945), est celui de la démocratie libérale : libérale, d’un point de vue politique, au sens où les citoyens américains choisissent librement leurs représentants lors d’élections pluralistes, généralement organisées tous les quatre ans, afin de désigner les politiciens de droite (républicains) ou de gauche (démocrates), qu’ils jugent dignes de siéger, soit à l’échelon régional à la tête de l’un des 50 Etats qui composent les Etats-Unis, soit à l’échelon fédéral dans le cadre du Congrès (Chambre des représentants, Sénat) ou de la présidence à la Maison Blanche ; mais libérale, d’un point de vue économique également, au sens où les citoyens américains sont libres de travailler, d’entreprendre, d’investir, de vendre, d’acheter, bref de s’enrichir, selon les principes de l’économie de marché et du capitalisme. De fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mode de vie américain ( American way of life ) fait rêver ( American dream ). Tout y est beau, tout y est moderne, tout y est démesuré et, en plus, tout y est accessible en abondance : les maisons individuelles, les gratte-ciel, les voitures, les routes, les moyens de transport, les télévisions, les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs, les chewing-gums, les jeans. Rien ne manque. Au lendemain de la guerre, tout ce qui vient des é tats-Unis est à la mode : le cinéma (Hollywood), la musique (Rock’n’Roll), les idoles (Marilyn Monroe), et même les grandes voitures décapotables (Cadillac). L’Amérique, nouvelle « Terre promise », devient le lieu où tout est possible, en particulier celui des ascensions sociales rapides et des fortunes vertigineuses.

[B] Le modèle soviétique, celui que le Kremlin entend imposer au Monde, offre un autre visage. L’URSS, depuis sa naissance officielle en 1922, cinq ans après la révolution bolchevique d’octobre 1917 accomplie par Lénine et Trotski contre l’Empire russe du tsar Nicolas II, incarne, jusqu’en 1991, année de sa disparition, la patrie de la dictature communiste : dictature, d’un point de vue politique, au sens où les camarades soviétiques ne désignent pas eux-mêmes leurs représentants politiques, un droit réservé aux membres du PCUS, ou alors, quand ils participent à des élections sans véritable enjeu à l’échelon local exclusivement, ils n’ont le choix qu’entre des candidats bolcheviques ; communiste, d’un point de vue économique, au sens où la propriété privée est abolie, la liberté d’entreprendre interdite, les prix autoritairement fixés, les profits proscrits, l’enrichissement illégal, prétexte pris que le capitalisme favorise les inégalités entre riches et pauvres, alors que l’Etat communiste, au contraire, en gérant toutes les entreprises, en payant lui-même tous les salariés du pays, prétend supprimer les injustices sociales. Dans les faits, cependant, au-delà des beaux discours, le niveau de vie est très bas. Les pénuries de biens de consommation courante sont fréquentes. Les rayons des magasins sont vides. Les logements sont inconfortables. Le retard est considérable. Cette paupérisation est d’autant plus mal vécue par la population que les inégalités sociales persistent, notamment entre les apparatchiks communistes membres de la nomenklatura qui s’octroient de plus en plus de privilèges (maisons individuelles, voitures personnelles, magasins privés) et le reste de la population qui, pauvre et démoralisée, sombre dans l’alcoolisme.

[C] Comment, dans ces conditions, le Monde a-t-il pu hésiter entre ces deux modèles ? En premier lieu, parce que les Etats-Unis, un rêve pour certains, est aussi un cauchemar pour d’autres (depuis l’assassinat du président Kennedy en 1963, la guerre du Vietnam du président Johnson en 1964, l’affaire du Watergate du président Nixon en 1974), notamment pour ceux qui ne sont ni riches, ni blancs, ni capitalistes, mais pauvres (pas de sécurité sociale, peu de prestations sociales), noirs (Ku Klux Klan, Martin Luther King, Malcolm X) ou communistes (maccarthysme, chasse aux sorcières, époux Rosenberg). En second lieu, parce que l’URSS, un paradis en théorie, un cauchemar en pratique, masque la réalité de sa situation, soit en invoquant de bons sentiments (la paix dans le Monde, la disparition de la pauvreté), soit en recourant à un vocabulaire trompeur (démocraties populaires), soit en censurant l’information (KGB, procès politiques, Goulags), soit en pratiquant la propagande ( Pravda ), soit en imposant par la force aux pays conquis le modèle communiste (1948, « coup de Prague » en Tchécoslovaquie), soit enfin en entretenant l’illusion de la grandeur (course aux armements, conquête spatiale avec le satellite Spoutnik en 1957 et le cosmonaute Youri Gagarine en 1961).

[Transition] Démocratie libérale, d’un côté, dictature communiste, de l’autre, tels sont les deux modèles de société proposés au Monde au cours de la Guerre froide. L’un des enjeux du conflit pour les deux supergrands consiste donc à faire passer le plus de territoires (continents, pays) sous leur contrôle afin de faire triompher leur civilisation. Voilà pourquoi la Guerre froide, conflit idéologique, est aussi un conflit de puissances.

[II] La Guerre froide est un conflit de puissances (conflit militaire), dans la mesure où l’enjeu du conflit, au-delà du triomphe d’une idéologie sur une autre, consiste, pour les Etats-Unis et l’URSS, à faire passer toujours davantage de pays sous leur influence, leur domination ou leur contrôle, parfois de manière pacifique, d’autres fois en recourant à la force. Ce conflit de puissances a vu le jour en Europe, puis il s’est étendu au reste du Monde, avant de mourir à l’endroit même où il était né, au cœur du Vieux Continent.

[A] La Guerre froide naît en Europe à la faveur de deux événements : le premier survenu en 1946, lors du discours de Fulton, au cours duquel Churchill, ancien Premier ministre britannique, dénonce la division de l’Europe en deux camps, le camp américain et le camp soviétique, hermétiquement séparés par un « rideau de fer », au motif que Staline, oublieux des accords de Yalta (1945), a refusé d’organiser des élections dans les pays libérés de la domination nazie par l’Armée rouge ; le second survenu en 1947, lors du refus du plan Marshall par l’URSS et ses Etats satellites, prétexte pris que cette aide économique américaine, au dire des Soviétiques, serait le moyen astucieux pour les Américains de se rendre à la fois indispensables et populaires auprès de tous les peuples européens. En 1948, seule l’Allemagne, partagée depuis 1945 entre les quatre puissances victorieuses, n’a pas choisi son camp. C’est chose faite, toutefois, en 1949, après l’échec du blocus de Berlin entrepris par l’URSS. En 1949, en effet, l’Allemagne, comme l’Europe, est divisée en deux pays distincts : d’un côté, la RFA, capitaliste, située à l’Ouest ; de l’autre, la RDA, communiste, située à l’Est.

[B] Après 1949, l’Europe entièrement partagée entre les deux superpuissances, le reste du Monde devient le terrain de jeu de la Guerre froide. Les Etats-Unis et l’URSS commencent par s’affronter en Asie : la Chine bascule ainsi dans le camp communiste avec la prise de Pékin par Mao, alors que le Japon, ennemi personnel des Etats-Unis depuis l’attaque aérienne de Pearl Harbor (1941), est élevé au rang d’allié afin d’éviter une nouvelle perte territoriale en Asie ; la Corée, en revanche, après trois années de guerre (1950-1953), est partagée entre les deux camps, la Corée du Nord se rangeant derrière l’URSS, la Corée du Sud derrière les Etats-Unis. Au final, la majorité de l’Asie rejoint le bloc de l’Est, une minorité le bloc de l’Ouest. Après l’Europe au cours des années 1940, l’Asie au cours des années 1950, l’Amérique latine, au cours des années 1960, devient le nouveau théâtre des opérations de la Guerre froide. Cependant, à l’exception notable de Cuba, dirigée depuis 1959 par Fidel Castro, allié de l’URSS lors de la fameuse « crise des missiles » (1962), la majorité de l’Amérique latine soutient les Etats-Unis. Parmi ces pays, de nombreuses dictatures militaires anticommunistes, notamment au Brésil et en Argentine, mais surtout au Chili où depuis 1973 le général Pinochet, auteur d’un coup d’Etat soutenu par la CIA, a chassé du pouvoir un président démocratiquement élu depuis 1970, Salvador Allende, trop proche de Moscou. L’Afrique, enfin, après avoir obtenu son indépendance essentiellement au cours des années 1960, devient à son tour, durant les années 1970, l’objet d’une lutte d’influence entre les Etats-Unis et l’URSS : l’Algérie, la Libye, la Guinée, le Bénin, le Congo, l’Angola, l’Ethiopie, l’Ouganda, le Mozambique et Madagascar rejoignent le camp communiste ; la Tunisie, le Soudan, la Tanzanie, la Zambie restent neutres ; tandis que tous les autres, c’est-à-dire la majorité des pays africains, soutiennent le camp occidental. Aucun continent, désormais, ni plus qu’aucun milieu (terre, mer, air, espace) ou secteur (science, sport, cinéma), n’est épargné par la Guerre froide.

[C] Entre 1989 et 1991, cependant, la Guerre froide, née en Europe dans l’immédiat après-guerre, étendue au reste du Monde au cours des décennies suivantes, s’achève sur le territoire qui l’avait vu naître, l’Europe, à la faveur de deux séries d’événements : d’une part, en 1989, lors de l’effondrement des régimes communistes partout en Europe de l’Est ; d’autre part, en 1991, lors de l’implosion de l’URSS elle-même. L’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête du Kremlin en 1985, en effet, la chute du mur de Berlin en 1989, la réunification de l’Allemagne en 1990, la chute de toutes les dictatures communistes européennes entre 1989 et 1991 ne donnent d’autre choix aux dirigeants soviétiques que celui de tirer la leçon de l’histoire, conclue par la faillite du modèle communiste et la réussite du modèle capitaliste. Le 25 décembre 1991, après la retransmission télévisée du discours prononcé par le président Gorbatchev, l’URSS est officiellement dissoute. La Guerre froide est terminée.

Fermeture. Entre 1947 et 1991, la Guerre froide a mis aux prises deux pays que tout opposait dans le cadre d’un conflit d’une double nature : conflit idéologique, d’abord, opposant deux modèles de société ; conflit territorial, ensuite, opposant deux superpuissances militaires.

Ouverture. La victoire du camp des démocraties capitalistes sur celui des dictatures communistes annonce-t-elle la fin de l’Histoire, comme l’affirment certains ? N’annonce-t-elle pas seulement la fin d’un monde et la naissance d’un nouveau sur les ruines de l’ancien ? Un monde dans lequel l’ordre planétaire ne serait plus bipolaire, ni même multipolaire, mais exclusivement unipolaire, c’est-à-dire entièrement gouverné par un seul et même pays : les Etats-Unis d’Amérique, grand vainqueur de la Guerre froide ?

A - Le modèle américain (en théorie : le rêve pour tous ; en pratique : le cauchemar pour certains)

B - Le modèle soviétique (en théorie : le paradis pour tous ; en pratique : l’enfer pour l’immense majorité)

C - Un monde partagé entre ces deux modèles (américain, soviétique)

A - Le début de la Guerre froide en Europe (années 1940)

B - L’expansion de la Guerre froide au Monde (années 1950 : Asie ; années 1960 : Amérique ; années 1970 : Afrique)

C - La fin de la Guerre froide en Europe et dans le Monde (années 1980-1990)

- S'abonner au flux RSS http://sciencespodiago.over-blog.com/rss

Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.

- 25 1. SUJETS CORRIGES

- 20 2. CHAPITRES

- 1 3. AVANT-PROPOS

- 1 4. PRESENTATION

- 1 5. METHODOLOGIE

- 1 6. BIBLIOGRAPHIE

- 1 7. ANNALES

Theme: Classical © 2024 - Hébergé par Overblog

- Voir le profil de Laurent Boscher sur le portail Overblog

- Créer un blog gratuit sur Overblog

- Top articles

- Signaler un abus

- Rémunération en droits d'auteur

- Offre Premium

- Cookies et données personnelles

- Préférences cookies

PROMOTION ! -20% sur votre abonnement 1 mois avec le code JOURJ24 *Voir conditions

Lycée > Premiere > Histoire > La guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissance

La guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissance

Profs en ligne

Vote en cours...

Vous avez déjà mis une note à ce cours.

Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !

Comment as-tu trouvé ce cours ?

Évalue ce cours !

Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile

N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration

Puisque tu as trouvé ce cours utile

Je partage à mes amis

La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :

la majorité des notes est 13.

la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.

il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.

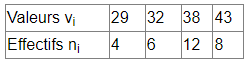

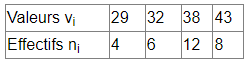

On a obtenu la série statistique suivante :

Combien vaut la médiane ?

environ 36,9

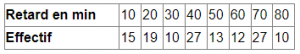

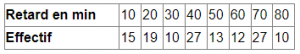

On a obtenu la série ci-dessous :

Quelle est la médiane de cette série ?

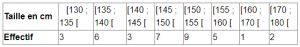

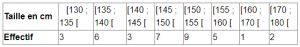

On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

La classe modale de cette série est [150 ; 155[.

Le mode de cette série est 150.

Le mode de cette série est 9.

Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?

Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !

Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés

Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer

Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours

Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !

Fiches de cours les plus recherchées

De nouvelles conflictualités après la fin de la guerre froide

La dénazification de l'Allemagne et le procès de Nuremberg

La sortie progressive du totalitarisme en URSS

Le partage colonial de l'Afrique à la fin du 19e siècle

L'Empire français au moment de l'Exposition coloniale de 1931

La fin de l'Empire des Indes

Une nouvelle République (1958-1962)

La République, les religions et la laïcité depuis les années 1880

La place des femmes dans la vie politique et sociale de la France au 20e siècle

Madame Roland, une femme en Révolution

Accédez gratuitement à

Tout le contenu gratuit pendant 24h !

Exercices corrigés

Espace parents

Quiz interactifs

Podcasts de révisions

Cours en vidéo

Fiches de cours

Merci pour votre inscription

* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

- Se connecter à la Digital Toolbox

Déjà enregistré?

Pas encore enregistré, la guerre froide (1945-1989), introduction.

:quality(95):max_bytes(120000)/602fda5192d81405544bb683)

La guerre froide : un monde bipolaire

La guerre froide est le conflit idéologique du XX e siècle. Elle débute en 1947 et s’achève avec la chute du mur de Berlin en 1989, puis l’effondrement du bloc de l’Est en 1991. Le monde est divisé en 2 camps : le bloc occidental autour des Etats-Unis, et le bloc communiste autour de l’URSS. Dans ce dossier, tu vas voir comment, parfois, on a frôlé une nouvelle guerre mondiale.

Les grands épisodes de la guerre froide

Les crises de la guerre froide.

Les guerres de la guerre froide

Berlin, ville symbole de la guerre froide

La course à l'espace.

La fin de la guerre froide

Une nouvelle guerre froide ?

Quiz tes connaissances.

Aucun contenu pour les filtres sélectionnés

Qu'est-ce que la guerre froide ?

Mon Fil Infographie

De la fin de la Seconde Guerre mondiale au début de la guerre froide

Points de repères

:quality(80):max_bytes(120000)/5e84b5c3f436b8334027c187)

La guerre froide

Les cours Lumni - Collège

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)

La guerre froide (1947-1962)

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)

Le bloc capitaliste et le bloc socialiste face à face (1962-1975)

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)

Un équilibre international fragile (1975-1989)

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)

Les groupes d'opposants au communisme dans le bloc soviétique

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3415b988f83e3a2d07e1)

Qu'est-ce que l'OTAN ?

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1020)

L'assassinat de John F. Kennedy

La grande explication

:quality(80):max_bytes(120000)/60cc74cc36e3a56f46435db6)

Sport et guerre froide

Sport et géographie

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)

Lexique du monde soviétique

:quality(80):max_bytes(120000)/632ae19734ae14ba10025a97)

Staline refuse le plan Marshall

Apocalypse : la guerre des mondes - 1945-1991

:quality(80):max_bytes(120000)/632b1f6212f69b3ca5041e02)

La guerre froide en 1949 : l'OTAN et la bombe atomique russe

:quality(80):max_bytes(120000)/632c6646f90f6825f70607ff)

1956 : hostilités autour du canal de Suez

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1040)

La crise du canal de Suez

:quality(80):max_bytes(120000)/63348acae3d5033e7b020733)

1961 : le débarquement de la baie des cochons

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1024)

La crise des missiles de Cuba

:quality(80):max_bytes(120000)/632db53223b969f902023eb4)

L'intervention de Kennedy au Vietnam en 1963

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3434b988f83e3a2d0ffe)

Vietnam, la fin de la guerre

:quality(80):max_bytes(120000)/632dbc89eb87a0a7d4095a6f)

Bilan et fin de la guerre du Vietnam

:quality(80):max_bytes(120000)/5df8b84059174a6a5e43e1c2)

Les deux Corées

Géopoliticus

:quality(80):max_bytes(120000)/5f5a6b737386ee258744ad05)

La guerre de Corée

:quality(80):max_bytes(120000)/623c986ca9b10303f07d4285)

Les services secrets soviétiques et américains durant la guerre froide

:quality(80):max_bytes(120000)/63348809edd59710ee034151)

Guerre froide et coexistence pacifique

:quality(80):max_bytes(120000)/632ae5e188766304ac0a7327)

1948 : la montée du communisme et le blocus de Berlin

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)

Berlin au cœur de la guerre froide

:quality(80):max_bytes(120000)/616d6c14d101401c6833abc4)

1948 : incidents entre alliés à Berlin

Archives Ina - La guerre froide

:quality(80):max_bytes(120000)/616d6e93ea16b246e54e5f75)

1961 : construction du mur de Berlin - Témoignages d'Allemands séparés

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae33f0b988f83e3a2cfdbb)

Les grandes dates de la conquête spatiale

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae33b0b988f83e3a2cec6f)

Premiers pas dans l'espace, des V2 à Spoutnik

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae33a7b988f83e3a2ce9f0)

De Youri Gagarine au discours de Kennedy

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1007)

Le premier pas sur la Lune

:quality(80):max_bytes(120000)/6168438110b93b2b76165bb3)

La course à l’espace des années 1950 à aujourd’hui

:quality(80):max_bytes(120000)/5dc2efa62055bf150f78323d)

L'effondrement du bloc de l'Est

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3434b988f83e3a2d1003)

La chute du mur de Berlin

:quality(80):max_bytes(120000)/63344cdc1745c7fc73042ccc)

Mikhaïl Gorbatchev, les derniers jours de l'URSS

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)

1991 : après l'URSS, la naissance de nouveaux Etats

:quality(80):max_bytes(120000)/5dae341eb988f83e3a2d0a0b)

États-Unis/Russie : une nouvelle guerre froide ?

:quality(80):max_bytes(120000)/627bd8bd02e07142910bdf9a)

Guerre froide : les crises et les conflits

:quality(80):max_bytes(120000)/627bdb7d2c2fe6bf0e0087ac)

Guerre froide : les répressions

:quality(80):max_bytes(120000)/62b96bfe918490a31e0f6157)

1961, construction du mur de Berlin

:quality(80):max_bytes(120000)/627bdb079b1ee36ed400420c)

Berlin, capitale de la guerre froide

:quality(80):max_bytes(120000)/631608086d19d0fa870edf58)

Guerre froide : les JO outils de propagande

:quality(80):max_bytes(120000)/6218bf958129d90ee620f7e8)

Guerre froide : la course à l'espace

:quality(80):max_bytes(120000)/6218be63f4dad17fe54bbe63)

Guerre froide : les hommes de la conquête spatiale

:quality(80):max_bytes(120000)/6218e7d0d7ba7c14a8111d38)

Conquête de l'espace : de Spoutnik 1 à Apollon 11

:quality(80):max_bytes(120000)/6214fcdcf34930076d0695fd)

Fin de la guerre froide : la chute du mur et la réunification de l'Allemagne

:quality(80):max_bytes(120000)/6216346e78561f3e1511b3f5)

Fin de la guerre froide : l'abandon du communisme en Pologne

:quality(80):max_bytes(120000)/621500787d94ab5bc0215a06)

Fin de la guerre froide : l'effondrement de l'URSS

- Je crée mon compte

- Je me connecte

Gagne des Lumniz, passe de niveau en niveau et révèle tes talents en remportant des défis !

Rejoins-nous dans la communauté Lumni pour encore plus de fun ! Si tu n’en as pas, crée ton compte : c'est gratuit .

Découvre chaque semaine, les nouveautés éducatives pour apprendre autrement dans ta boite e-mail.

Les paramètres de notifications sont bien enregistrés. Tu pourras à tout moment les modifier plus tard dans "Mes notifications"

Reçois les actualités du niveau scolaire qui t'intéresse sur ton application !

- Crises et conflits au XXe siècle

- 5. Dissertations corrigées

- Suivre cet auteur Dominique Mongin

- Dans Crises et conflits au XX e siècle (2014) , pages 105 à 115

Sur un sujet proche

Ce sujet est capital, non seulement dans sa dimension « décolonisation » (avec le départ précipité de la Grande-Bretagne de la région), mais aussi dans le processus de construction d’un nouvel État (Israël), reconnu dès sa naissance par l’ONU, et enfin, et peut-être surtout, par le différend historique entre deux peuples (les Juifs et les Palestiniens), qui récusent toute forme de coexistence, qui était pourtant de mise (bien qu’instrumentalisé) du temps du mandat britannique sur la Palestine. Ce conflit a une résonance d’autant plus grande au début du xxie siècle qu’il n’a toujours pas trouvé de solution et constitue un facteur de tension internationale, qui ne se limite pas aux Proche et Moyen-Orient. Il y a une absence d’unité et de coordination au sein du monde arabe (cf. par exemple le jeu du roi Abdallah de Transjordanie), où prédominent des buts de guerre divergents : La Transjordanie a des visées sur la Cisjordanie et Jérusalem (3e lieu saint de l’Islam). L’Égypte s’intéresse au désert du Néguev. La Syrie rêve d’une « Grande-Syrie » (avec l’accès au port en eau profonde de Haïfa). L’Irak recherche un accès à la mer. Du côté des forces arabes, il existe pourtant une supériorité géostratégique : possibilité d’engager une manœuvre d’encerclement, alors que, du côté israélien, on manque de profondeur stratégique.L’absence de combativité des forces arabes est criante face à la détermination dont font preuve les combattants sionistes, pour qui la survie du nouvel État est en jeu…

- 1. La guerre israélo-arabe (1948-1949)

- Plan de dissertation

- A. La faillite du « front arabe » ?

- a) Un « front » désuni sur le plan stratégique et militaire

- b) Un « front » désuni sur le plan politique

- B. La consolidation d’un nouvel État assiégé

- a) Une nation forgée par un idéal commun

- b) Une stratégie de défense efficace

- C. L’émergence de la question durable des réfugiés palestiniens

- a) Un problème insoluble à court et moyen terme au sein du monde arabe

- b) Un problème « réglé » pour l’État israélien

- 2. La guerre de Corée (1950-1953)

- A. Le 1er conflit militaire de la guerre froide, mais un conflit limité

- a) Un conflit « limité » du fait même de la guerre froide…

- b) …mais une guerre froide qui est confrontée à ses propres limites

- B. Un conflit limité mais aux fortes répercussions régionales au sein des deux Blocs

- a) Le renforcement durable de la cohésion du camp « occidental »

- b) Une cohésion toute relative du camp communiste

- C. Un conflit limité qui a révélé à la fois les potentialités et les limites du système onusien

- a) Les potentialités de l’ONU : succès d’une intervention militaire…

- b) … mais une légitimité de l’ONU remise en cause

- c) La péninsule coréenne est devenue une zone de crises récurrentes héritées de la guerre froide On y observe :

- 3. La guerre du Katanga (1960-1963)

- A. Sécession du Katanga et décolonisation

- a) Les intérêts de la Belgique au Katanga

- b) La réaction du chef de gouvernement congolais

- B. Katanga et guerre froide

- a) Le « jeu » soviétique

- b) Le jeu ambigu des USA

- C. L’interventionnisme de l’ONU en question

- a) Une intervention au nom du respect de la souveraineté d’un État

- b) Les limites de la neutralité onusienne

- c) Une zone d’instabilité chronique en Afrique

- Histoire de la dimension européenne de la doctrine de dissuasion nucléaire française

- Dans L'Europe en Formation 2022/2 (n° 395)

Citer ce chapitre Français

| ISO 690 | FR | MONGIN Dominique, « 5. Dissertations corrigées », dans : , siècle. sous la direction de MONGIN Dominique. Paris, Armand Colin, « 128 », 2014, p. 105-115. URL : https://www.cairn.info/crises-et-conflits-au-xxe-siecle--9782200286484-page-105.htm |

| MLA | FR | Mongin, Dominique. « 5. Dissertations corrigées », , siècle. sous la direction de Mongin Dominique. Armand Colin, 2014, pp. 105-115. |

| APA | FR | Mongin, D. (2014). 5. Dissertations corrigées. Dans : , D. Mongin, siècle (pp. 105-115). Paris: Armand Colin. |

Exporter la citation Français -->

- Version électronique 7,99€

Accès immédiat à la version électronique (par article, HTML et PDF). 7,99€

Mon Cairn.info

Aujourd’hui, Cairn diffuse plus de 400 000 articles de revues et en ajoute 2 500 nouveaux tous les mois. Comment repérer l’essentiel ? Comment ne rien laisser passer ?

Connexion fermée

Vous avez été déconnecté car votre compte est utilisé à partir d'un autre appareil.

01 86 76 13 95

(Appel gratuit)

Cours : La guerre froide : affrontements et crises politiques dans un monde bipolaire

La guerre froide : affrontements et crises politiques dans un monde bipolaire

Si tu es un lycéen en terminale , tu dois déjà avoir planifié tes révisions pour ton baccalauréat 2024 . Si ce n’est pas le cas, tu peux te baser sur notre programme de révision en le planifiant en fonction des dates du bac 2024 ou des coefficients des matières … 💪

Introduction :

Le monde bipolaire qui émerge suite à la Seconde Guerre mondiale entre dans une nouvelle forme de conflit, la guerre froide. Chacun des deux Grands (États-Unis et URSS) possède l’arme nucléaire et de nombreux alliés, ce qui garantit qu’une guerre ouverte serait destructrice pour les deux pays et pour le monde. Ainsi, tout en cherchant à déstabiliser et à combattre l’autre camp, les superpuissances évitent de s’affronter directement et préfèrent le faire par pays et mouvements interposés (conflits périphériques). Comment la logique bipolaire de la guerre froide s’impose-t-elle dans les relations internationales ? La plupart des affaires internationales sont réglées de près ou de loin par les Grands et souvent déterminées par l’état de leurs relations. Plusieurs grandes phases se dégagent. À la fin des années 1940 et jusqu’au milieu des années 1950, une forte hostilité existe entre les blocs, qui laisse place à un effort de coexistence pacifique jusqu’à la crise de Cuba de 1962. Celle-ci fait prendre conscience de la nécessité d’une détente, qui reste cependant limitée.

Le début de la guerre froide, une période de fortes tensions (1947-1956)

Les premières années de la guerre froide sont marquées par de très fortes tensions entre les superpuissances, qui se considèrent mutuellement comme une menace.

La lutte pour l’expansion des Blocs

La constitution des blocs se fait de différentes façons, mais passe souvent par l’aide directe ou indirecte des États-Unis ou de l’URSS. Chacun aide ses alliés politiques à prendre le pouvoir.

Le premier conflit périphérique commence en 1950 en Corée. À l’instar de l’Allemagne, elle est divisée entre une zone d’occupation soviétique au nord, devenue la République démocratique populaire de Corée, et une zone d’occupation américaine au sud, devenue la République de Corée. En 1950, les troupes communistes du Nord envahissent le Sud et l’occupent jusqu’à une réaction militaire américaine, autorisée par l’ONU qui condamne l’agression nord-coréenne. Les Américains conquièrent une grande partie de la Corée du Nord, ce qui déclenche une intervention de la République Populaire de Chine. Le conflit est très près de dégénérer en guerre nucléaire, mais le front se stabilise entre Corée du Nord et Corée du Sud, et aboutit à l’armistice en 1953, après un million de morts.

- Les communistes s’imposent également d’autres façons :

- Dans les pays encore colonisés, ils soutiennent la rébellion communiste, comme en Indochine française. Dans cette région, la principale force de résistance est incarnée par le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh .

Viet Minh :

Mouvement indépendantiste et communiste pour la libération de l’Indochine.

- En Europe de l’Est, ils appliquent la « tactique du salami », qui consiste pour les communistes à s’allier aux autres forces politiques avant de les exclure du pouvoir « tranche après tranche, comme un salami » (Mathias Rakosi, dirigeant communiste hongrois). Le « coup de Prague » de février 1948, par lequel les communistes de Klement Gottwald prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie, parachève le contrôle de l’URSS sur l’Europe de l’Est.

- Les États-Unis réagissent via des pactes d’alliance, en aidant à la reconstruction des pays dévastés par la guerre ( plan Marshall ), mais aussi en soutenant les forces opposées aux communistes.

- En France, les ministres communistes sont exclus du gouvernement de Paul Ramadier au printemps 1947.

- En Iran, la CIA (service de renseignement américain) aide au renversement du Premier ministre Mossadegh en 1953, considéré comme trop favorable aux communistes.

En janvier 1953, le président américain Eisenhower (1953-1961) entre en fonction. Il approfondit la doctrine Truman avec la politique du Roll Back (refoulement du communisme), mise en œuvre par son secrétaire d’État John Foster Dulles. Elle s’accompagne d’une conception appelée « théorie des dominos », selon laquelle un pays qui tombe aux mains des communistes risque d’entraîner ses voisins vers le Bloc de l’Est. En réponse à la création et à l’expansion de l’OTAN, l’URSS rassemble ses satellites d’Europe orientale dans le COMECON (Conseil d’Assistance Économique Mutuelle, contrôlant les économies) et le Pacte de Varsovie (alliance militaire dominée par les Soviétiques).

Des sociétés et des modèles opposés

Les États-Unis et l’Union soviétique revendiquent la supériorité de leurs modèles de société respectifs. Les Américains jouissent du meilleur niveau de vie du monde grâce à une économie puissante qui permet l’entrée dans la société de consommation.

Le modèle du libéralisme capitaliste repose sur l’idée que l’individu peut travailler librement dans une société libre pour accéder à l’ American Way of Life , fondée sur le confort matériel et la famille traditionnelle. En URSS, le Parti Communiste contrôle l’économie pour assurer l’égalité matérielle entre tous les citoyens et construire une société communiste sans classes.

Bien entendu, chacun des modèles a son lot de contradictions. Aux États-Unis, si la prospérité est une réalité, elle concerne avant tout les Blancs protestants, car la ségrégation raciale reste en place jusqu’aux années 1960. En URSS, la population est surveillée par un État totalitaire omniprésent . Surtout, le modèle opposé est sans cesse dénoncé et discrédité. En URSS, Staline tombe dans la paranoïa et voit des espions américains partout, comme dans le Complot des Blouses Blanches (ses médecins sont accusés de vouloir l’empoisonner et sont exécutés ou déportés). Aux États-Unis, entre 1950 et 1954 a lieu le maccarthysme (d’après le sénateur Joseph Mc Carthy), une violente campagne de procès et de diffamation envers tous ceux qui sont soupçonnés de la moindre sympathie envers l’URSS.

Une course aux armes et à la technologie

Au tout début de la guerre froide, l’URSS a la plus grande armée du monde mais les États-Unis sont les seuls à disposer de l’arme atomique. Ce monopole prend fin en 1949, quand les Soviétiques acquièrent la bombe grâce à l’espionnage. Si les Américains disposent de nombreuses bases militaires à travers le monde d’où peuvent décoller des bombardiers B-52 munis de bombes nucléaires, les Soviétiques mettent au point des missiles à longue portée capables de frapper en quelques dizaines de minutes.

- C’est ainsi une course aux armements qui s’engage.

Course aux armements :

Durant la guerre froide, augmentation du nombre de bombes possédées par l’URSS et les États-Unis et diversification des moyens de les lancer (bombardiers, missiles, sous-marins, etc.) et de les contrer.

Rapidement, les superpuissances en viennent à une situation de « destruction mutuelle assurée » en cas de conflit. Ainsi, chaque côté craint que l’autre ne décide d’attaquer le premier à la faveur d’un avantage momentané pour augmenter ses chances de victoires. Cette crainte est par exemple attisée en 1957 quand les Américains apprennent que les Soviétiques ont mis en orbite le premier satellite artificiel de l’histoire, Spoutnik. L’intellectuel français Raymond Aron résume cette situation par la formule « paix impossible, guerre improbable » .

Le début de la guerre froide est donc un moment de grande tension, marqué par l’idée d’un affrontement inéluctable. Mais celui-ci ne se produit pas, à la faveur de l’établissement de relations plus apaisées au milieu des années 1950.

La coexistence pacifique (1956-1962)

Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev s’impose en 1956 comme son successeur. Une nouvelle ère s’ouvre dans les relations américano-soviétiques, marquées par une capacité à coexister qui n’empêche pas la persistance de nombreuses occasions de conflit.

Un nouveau contexte politique et stratégique

Staline meurt le 5 mars 1953. Sa succession est marquée par des luttes de pouvoir qui voient la victoire de Nikita Khrouchtchev (premier secrétaire du Parti communiste de l’Union soviétique de 1953 à 1964).

Le 24 février 1956, au XX e Congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique (PCUS), Khrouchtchev dénonce les purges et la terreur de masse du régime stalinien, ce qui ouvre à un relatif assouplissement de l’État policier dans le bloc de l’Est. Mais cette politique de « déstalinisation » est vivement critiquée par la République populaire de Chine, qui prend de plus en plus d’indépendance par rapport à l’URSS dans le camp socialiste.

Ainsi, la bipolarité du monde se réduit : l’unité du bloc de l’Est se fissure, tandis qu’à l’Ouest les États-Unis ne sont plus les seuls à posséder l’arme nucléaire, rejoints par le Royaume-Uni et la France. Surtout, le processus de décolonisation crée de nombreux nouveaux États que chaque Grand tente d’attirer dans son camp. C’est ainsi que la guerre d’Indochine , dans laquelle les États-Unis ont refusé de soutenir la France par opposition au colonialisme, avait abouti en 1954 à la division du Vietnam entre un Nord communiste et un Sud capitaliste.

En 1959, Khrouchtchev expose ainsi les principes de la coexistence pacifique devant le Soviet Suprême (Parlement soviétique) : « Il y a peu de temps encore le feu des passions suscitées par la “guerre froide” était si grand qu’une simple étincelle aurait pu provoquer une conflagration mondiale. La politique étrangère de certaines puissances occidentales était basée sur des calculs nettement agressifs, sur une politique des “positions de force” […]. Actuellement, une évaluation plus sobre de la situation, une compréhension plus raisonnable de l’équilibre des forces sur la scène internationale se manifestent de plus en plus en Occident. Et une telle compréhension des choses conduit inévitablement à la conclusion que les plans prévoyant l’emploi de la force contre le monde socialiste devraient être relégués dans les archives. La vie elle-même exige que les pays ayant des systèmes sociaux différents doivent apprendre à vivre ensemble sur notre planète, à coexister pacifiquement […]. La reconnaissance de l’existence de deux systèmes différents, la reconnaissance à chaque peuple du droit de régler lui-même tous les problèmes politiques et sociaux de son pays, le respect de la souveraineté et l’application du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures, le règlement de tous les problèmes internationaux au moyen de pourparlers, voilà ce qu’implique la coexistence pacifique sur une base raisonnable […]. »

Une capacité à coopérer dans le règlement des conflits

L’année 1956 voit les deux superpuissances coopérer pour résoudre une crise internationale autour du canal de Suez . Malgré la décolonisation de l’Égypte (fin du protectorat anglais en 1946), il est toujours possédé par des sociétés britanniques. Or, l’Égypte est contrôlée depuis 1954 par le colonel Gamal Abdel Nasser, qui se revendique non-aligné sur l’un ou l’autre des Grands, et anticolonial. Ce dernier projette de nationaliser le canal de Suez pour financer l’industrialisation du pays. Craignant de perdre le contrôle de ce passage stratégique, les Britanniques planifient une opération militaire de prise du contrôle du canal à laquelle se joignent la France (car Nasser soutient le FLN dans la Guerre d’Algérie) et Israël (qui craint la puissance égyptienne). Nasser nationalise le canal le 26 juillet 1956, déclenchant un débarquement de parachutistes français et anglais ainsi qu’une offensive israélienne dans le Sinaï. En réaction, les États-Unis saisissent l’ONU et commencent à spéculer sur les monnaies européennes. L’URSS envoie un ultimatum à la France et au Royaume-Uni, les menaçant d’utiliser l’arme atomique. Les Français, Britanniques et Israéliens, malgré leur victoire sur le terrain, doivent donc retirer leurs troupes et sont discrédités sur la scène internationale.

- Nasser a transformé une défaite militaire en victoire politique aux yeux des États arabes et du tiers-monde en formation.

Ainsi, cette crise montre l’existence d’un condominium (domination conjointe) américano-soviétique sur le monde, qui peut s’appliquer aux pays hors des deux blocs. Dans le même temps, chaque camp semble respecter la sphère d’influence de l’autre.

Par exemple, en octobre 1956 se produit un soulèvement antisoviétique en Hongrie, mais les troupes du Pacte de Varsovie écrasent l’insurrection de Budapest sans réelle réaction de l’Ouest.

Des rapprochements mais une persistance de la logique de conflit

Des signes de bonne volonté se manifestent de part et d’autre, avec notamment le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis en 1959 ou sa rencontre avec Kennedy à Vienne en 1961.

L’idée de représailles massives en cas de conflit laisse la place à celle d’une riposte graduée.

Cependant la guerre froide continue, comme le montrent les crises autour de Berlin. Après la crise de 1948-1949 (blocus de Berlin) et la proclamation de la RFA et de la RDA , Berlin-Ouest était resté une enclave occidentale dans le bloc de l’Est. Celle-ci sert de vitrine du camp occidental et surtout de point de fuite de la RDA : dans les années 50, plus de 3 millions d’Est-Allemands (en majorité jeunes et qualifiés) fuient le monde communiste en se réfugiant à Berlin-Ouest puis en rejoignant la RFA par avion. Ainsi, Khrouchtchev tente de négocier l’annexion de Berlin-Ouest à la RDA en 1958 mais se heurte au refus catégorique des Occidentaux. Dans la nuit du 13 août 1961, il fait construire un mur entourant hermétiquement Berlin-Ouest.

Ce « mur de la honte » est érigé en symbole de l’oppression communiste à partir de la visite de Kennedy (1961-1963) en 1961, où il prononce un célèbre discours : « Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas ou qui prétendent ne pas comprendre quelle est la grande différence entre le monde libre et le monde communiste. Qu’ils viennent à Berlin ! Il y en a qui disent qu’en Europe et ailleurs, nous pouvons travailler avec les communistes. Qu’ils viennent à Berlin ! […] Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n’est pas parfaite. Cependant, nous n’avons jamais eu besoin, nous, d’ériger un mur […] pour empêcher notre peuple de s’enfuir. […] Tous les hommes libres, où qu’ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Par conséquent, en tant qu’homme libre, je suis fier de prononcer ces mots : « ‟Ich bin ein Berliner !“ »

La détente, un recul maîtrisé des tensions (1962-1975)

La coexistence pacifique est mise à l’épreuve avec la crise de Cuba, qui aboutit à une volonté de réduire activement les tensions de la guerre froide et les dangers de l’équilibre de la terreur. Après une baisse continue des tensions, celles-ci reprennent en 1975.

La crise de Cuba

En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba en chassant le dictateur pro-américain Batista. En juillet 1960, après l’échec d’un voyage diplomatique de Castro aux États-Unis, Che Guevara annonce que Cuba fait partie du camp socialiste. Pour la première fois, la Doctrine Monroe est remise en cause.

Doctrine Monroe :

La doctrine Monroe est formulée au XIX e siècle par le président américain James Monroe (1817-1825). Les États-Unis annoncent qu’ils sont les seuls à pouvoir intervenir dans les affaires de l’hémisphère ouest (continent américain). Pendant la guerre froide, il s’agit d’empêcher l’installation d’un pouvoir pro-soviétique en Amérique Latine.

Les États-Unis établissent donc un blocus naval de l’île, mais l’URSS vient au secours de Cuba en lui apportant une aide économique et militaire. En octobre 1962, les États-Unis se rendent compte que des missiles soviétiques sont en train d’être installés sur le territoire cubain, menaçant leur territoire. Le 22 octobre 1962, Kennedy annonce un ultimatum à Khrouchtchev et exige le démantèlement des missiles et l’arrêt de l’aide militaire soviétique à Cuba. Les tensions montent et font craindre le déclenchement d’une guerre directe, mais Khrouchtchev accepte le retrait des missiles de Cuba en échange du retrait des missiles américains en Turquie. Cette crise montre à tous les besoins d’une détente des relations, ce qui aboutit à la mise en place du « téléphone rouge », pour permettre à la Maison Blanche et au Kremlin de se parler directement.

Désarmement et dégel

La crise de Cuba a montré la dangerosité et la fragilité de l’équilibre de la terreur.

L’équilibre de la terreur a un coût très lourd pour les deux Grands. Une série de traités interdisent les expériences nucléaires dans l’atmosphère, l’espace et l’océan.

En 1968, le Traité de non-prolifération nucléaire voit la plupart des pays renoncer au nucléaire militaire en échange d’une aide au développement du nucléaire civil. La même année s’engagent des négociations sur la limitation des armements nucléaires ( SALT - Strategic Arms Limitation Talk ), finalement signés en 1972. Ils sont immédiatement suivis par les accords SALT II de 1979 qui concernent d’autre types d’armements. Des accords commerciaux sont conclus entre Américains et Soviétiques, aboutissant à un échange de produits agricoles et technologiques américains contre du pétrole et du gaz naturel soviétiques. La détente se manifeste également dans les relations entre pays des deux Blocs. En 1969, le chancelier de la RFA Willy Brandt inaugure l’ Ostpolitik , un rapprochement avec la RDA et les pays d’Europe de l’Est.

Recul de la bipolarité et regel

La bipolarité du monde recule avec l’émergence du tiers-monde (voir le cours Indépendance et nouveaux États pendant la guerre froide ), et principalement de la Chine populaire, proclamée en 1949. Malgré la rupture sino-soviétique des années 1950, l’Ouest continuait de ne pas reconnaître la République populaire de Chine (voir le cours : L’ère Maoïste : retrouver la puissance par la révolution (1949-1979) ). En effet, les Occidentaux reconnaissent le gouvernement de Taïwan comme étant la véritable République de Chine.

Les choses changent en 1971 avec la visite en Chine d’Henry Kissinger, conseiller à la Sécurité nationale du président Nixon (1969-1974), dans le cadre d’une « stratégie triangulaire » qui permettrait de diviser le bloc de l’Est. C’est ainsi que la RPC est admise à l’ONU comme membre permanent du Conseil de Sécurité (avec droit de veto), à la place de Taïwan.

La fin des années 1960 voit surtout une remise en cause des modèles bipolaires à travers le monde, obligeant les Grands à se remettre en cause. La détente américano-soviétique culmine avec les Accords d’Helsinki de 1975. Ceux-ci reconnaissent l’inviolabilité des frontières européennes, prévoient de continuer la coopération commerciale, scientifique et technologique et contiennent des engagements en matière de droits de l’homme. Cependant, ces accords sont suivis d’une prise de conscience que la guerre froide continue par d’autres moyens et dans d’autres régions, notamment en Afrique. Ainsi, après les années dites du « dégel » vient le temps du « regel » des relations américano-soviétiques.

Conclusion :

La guerre froide commence donc par une période de forte défiance mutuelle qui accélère la bipolarisation du monde. Celle-ci est marquée par un affrontement des Grands par pays interposés en de nombreuses régions du monde. L’arrivée au pouvoir de Khrouchtchev en 1956 permet d’envisager une coexistence pacifique et une résolution commune des crises, comme le montre la Crise de Suez. Les tensions restent réelles, comme le prouve la crise de Cuba, mais la détente permet de préserver la paix, jusqu’au retour d’une forte défiance mutuelle en 1975.

- Archives du BAC (43 529)

- Art (11 061)

- Biographies (6 177)

- Divers (47 453)

- Histoire et Géographie (17 971)

- Littérature (30 268)

- Loisirs et Sports (3 295)

- Monde du Travail (32 158)

- Philosophie (9 543)

- Politique et International (18 653)

- Psychologie (2 956)

- Rapports de Stage (6 975)

- Religion et Spiritualité (1 441)

- Sante et Culture (6 435)

- Sciences Economiques et Sociales (23 576)

- Sciences et Technologies (11 297)

- Société (10 929)

- Page d'accueil

- / Archives du BAC

- / BAC Histoire - Geo

La Guerre Froide

Par Léa Jacquiot • 1 Décembre 2018 • Dissertation • 1 668 Mots (7 Pages) • 566 Vues

DM Histoire : La Guerre Froide

Sujet 1 : Composition :

La Guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances

Les deux Guerres mondiales ont débouché sur un désir de mettre en place un Monde en paix. Cependant, les espoirs ont été rapidement déçus. En effet, très vite après la Seconde Guerre Mondiale, les deux Grands vainqueurs : les Etats-Unis et l’URSS s’opposent et rentrent dans une nouvelle ère de combat. La Guerre Froide débute ainsi dès 1947 et rapidement se met en place un monde bipolaire où chaque pays choisit son "camp". L’implosion de l’URSS en 1991 met un terme à cette guerre de type nouveau, qui aura tout de même séparée le Monde durant 44 ans. En quoi la Guerre Froide est-elle un conflit original ? Tout d’abord, nous verrons que cette Guerre repose sur l’affrontement planétaire de deux idéologies bien distinctes, puis dans un second temps nous montrerons qu’elle équivaut à un conflit de puissances, équilibré par la menace nucléaire.

Dans un premier temps, l’URSS et les Etats-Unis sont les deux grands pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On peut leur observer dès lors une volonté de jouer un rôle majeur dans le monde post-guerre. En effet, deux idéologies diamétralement opposées s’affrontent. Le modèle Américain repose sur un système capitaliste et libéraliste, qui prône la liberté : c’est une démocratie . Le système soviétique est plutôt basé sur une valeur d’ égalité . L’URSS éprouve donc une volonté de « gommer » les inégalités et ainsi de faire disparaître les classes sociales. Sur le plan politique, il y a la dictature du Prolétariat, c’est-à-dire des ouvriers, ainsi qu’un parti unique. Sur le plan économique, c’est l’Etat qui réquisitionne et possède tout les moyens de production (collectivisation), et qui décide de la politique à mener. Ainsi, les « deux Grands » cherchent à diffuser leurs valeurs et idéologies respectives afin de servir de modèle pour le reste du monde. Pour cela, dès 1946, l’Europe est coupée en deux par ce qu’appelle Churchill, « le rideau de Fer », avec à l’Est une influence soviétique. L’année suivante, se met en place un monde dit « bipolaire », c’est-à-dire séparé en deux blocs, avec une partie soviétique et une partie occidentale. Berlin est un symbole de ce monde divisé, avec la capitale, grande puissance du pays, séparée en deux par un mur en 1961 et illustrant ces deux camps. Berlin apparaît alors comme le microcosme d’un monde bipolarisé et d’une Europe fracturée. Truman, le président Américain, met alors en place « l’endiguement », qui vise à stopper l’extension de la zone d’influence soviétique et à contrer les Etats susceptibles d’adopter le régime communiste, avec le « plan Marshall » qui est une aide financière post-guerre accordée aux pays d’Europe, puisque selon lui les difficultés économiques favorisent les partis extrémistes et totalitaires. Ainsi, les pays qui acceptent se voient en contrepartie l’obligation d’adhérer à l’idéologie démocratique/capitaliste, et les Etats-Unis auront prêté en tout plus de 13 milliards de dollars. S’en suit à cela une riposte idéologique de l’URSS qui met au jour la « doctrine Jdanov », qui accuse les Etats-Unis de vouloir étendre son pouvoir et sa puissance afin de dominer l’Europe. Ainsi, cette doctrine affirme la division du monde en deux camps : les « forces impérialistes », dirigées par les États-Unis, et les « pacifistes », menées par l'URSS. Il y a également la création du « Kominform », qui correspond à la mise en commun des partis communistes dirigés par l’URSS. Le bloc occidental se structure donc principalement autour des Etats-Unis, et les 16 pays ayant acceptés le plan Marshall, forment l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Economique) chargée de répartir l’argent des Américains. De plus, une des principales armes de cette guerre est la propagande. En effet, il s’agit pour chacun de "conquérir " les opinions publiques. Chaque camp entend d’une part promouvoir, diffuser et vanter son modèle et d’autre part ternir, accuser et dénoncer l’idéologie adverse. Les médias et les discours sont des outils majeurs de ce procédé. Par exemple, les télévisions Occidentales vantent le rôle de sauveurs joués par les Etats-Unis lors du blocus de Berlin en 1949. Ainsi, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Terre se voit séparée en deux visions du monde et en deux projets pour son avenir qui sont irréconciliables et portées par deux superpuissances rivales, mais pourquoi cela n’a-t-il pas dégénéré en troisième guerre mondiale ?

Dans un second temps, en plus de ce monde divisé en deux idéologies, les Américains mettent rapidement en place des alliances militaires, avec notamment la création de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) en 1949 qui regroupe l’Europe de l’Ouest, le Canada et les Etats-Unis. Ce pacte est une alliance militaire défensive, c’est-à-dire que si l’un des pays membres est attaqué, les autres doivent rentrer en guerre et l’aider. Il y a également l’OTASE (Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est), pacte militaire pro-occidental mis en place en 1954 et regroupant des pays Asiatique non communistes. Enfin, nous avons le Pacte de Bagdad crée en 1955 par l'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Iran et le Royaume-Uni. Les États-Unis rejoignent le comité militaire de l'alliance en 1958. Mais de son côté, l’URSS structure aussi son bloc. En effet, en 1955 est mis en place le Pacte de Varsovie, alliance militaire (pacifique) semblable à l’OTAN, ainsi que le CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle) crée en 1949 qui unie les économies de l’Europe de l’Est et d’URSS. Mais le bloc soviétique trouve également des relais dans le Tiers-Monde comme la Chine en 1945 ou Cuba en 1959. Ainsi, par ces différentes coalitions, on peut voir que chaque camp cherche à se protéger d’une éventuelle agression de son rival, qui débouche sur une véritable course à l’armement, aussi bien conventionnel que nucléaire. En effet, les Deux Grands possèdent l’arme nucléaire, et son utilisation par l’un de ces pays aurait amené à une destruction mondiale. La formule de Raymond Aron selon laquelle la Guerre Froide serait "une paix impossible, mais aussi une guerre improbable" explique l’idée qu’ils évitent d’aller trop loin et qu’ils cultivent ainsi ce qu’on appelle "l’équilibre de la terreur". De plus, en fonction de la conjoncture internationale et des problèmes que peuvent rencontrer les Etats-Unis ainsi que l’URSS, la Guerre Froide alterne des périodes de tension ou bien d’apaisement. En effet, la période allant notamment de 1947 à 1953 (mort de Staline) est fortement tendue puisque se déroulent la guerre de Corée entre 1950 et 1953 et la première crise de Berlin de 1948 à l’année suivante. La guerre Coréenne appuie une fois en encore sur cette idée de guerre de puissance, indirecte, puisque qu’elle oppose la Corée du Sud soutenue par les Etats-Unis, et la Corée du Nord sous influence soviétique. De plus, la crise Berlinoise amène également à la création de deux Allemagnes : d’un côté la RFA (République Fédérale Allemande), capitaliste et sous l’influence des Etats-Unis, et de l’autre la RDA (République Démocratique Allemand) qui se trouve dans le camp soviétique. Cette crise met en place les règles de la Guerre Froide, c’est-à-dire l’intimidation par la propagande, mais pas de confrontation directe. Ensuite, se déroule une période de coexistence plus ou moins pacifique de 1953 à 1962. En effet, Khrouchtchev, successeur de Staline, souhaite améliorer les relations Est-Ouest et diminuer le retard économique marquant avec les Etats-Unis, notamment dû à cette course à l’armement. Malgré cette tentative russe, les tensions demeurent avec la crise de Cuba en 1962 et avec la création du Mur de Berlin en 1961. Plusieurs autres périodes se sont déroulées ensuite, mais au final, il n’y a pas réellement de période de "détente ", puisqu’elles connaissent tout de même des crises, des tensions ou bien des guerres. Il faudra attendre celle allant de 1985 à 1991 puisqu’elle marque le début de l’effondrement du bloc soviétique. En effet, le nouveau dirigeant russe Gorbatchev constate en 1985 que le monde communiste ne fonctionne pas et il souhaite ainsi en finir avec "la course aux armements " pour résoudre définitivement les difficultés économiques de son pays. Le président Américain Reagan accepte cette "main tendue ". L’URSS étant trop mal en point, cette dernière implose en 1991, les pays qui la composent deviennent indépendants, puis elle disparaît.

- Profil et compte

- Se déconnecter

Guerre froide : causes, développement, dates... Résumé du conflit

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines encore fumantes de l'Europe et de l'Asie, la tension monte soudainement entre les Etats-Unis et l'URSS. Le camp Allié, dont l'ennemi commun a été éradiqué, se disloque en l'espace de quelques mois. Pendant 40 ans, la menace d'une Troisième Guerre mondiale plane sans jamais se concrétiser. C'est la Guerre froide : un conflit qui s'étend de 1946 à 1991. Celui-ci oppose deux systèmes irréconciliables : le capitalisme libéral et démocratique, emmené par les Etats-Unis, et un système communiste, souvent qualifié de "totalitaire", conduit par l'URSS.

De 1946 à 1949, vers un monde bipolaire

Dès 1946, forte de sa victoire en Europe centrale et du prestige de l'Armée rouge, l'URSS s'impose dans les pays libérés. De leur côté, les Etats-Unis cherchent à "endiguer" le communisme, qu'ils considèrent comme incompatible avec le libéralisme. L'Europe de l'ouest se range dans leur camp. En trois ans, le monde connait une escalade des hostilités qui se traduit par des conflits armés. Mais, alors que chacun craint la Troisième Guerre mondiale, le monde va être ponctué de crises périphériques aux deux nations sans jamais que celles-ci ne se déclarent la guerre.

Les causes de la guerre froide et l'incompatibilité idéologique

La fracture entre les Etats-Unis (ainsi que les démocraties européennes) et l'URSS ne surgit pas inopinément en 1946. Elle remonte en fait à la naissance même de l'URSS. Depuis la révolution russe de 1917 et l'arrivée au pouvoir de Lénine , les deux pays souffrent d'une véritable "incompatibilité idéologique". D'un côté, les Etats-Unis s'affichent comme les représentants du libéralisme , tant politique qu'économique, tandis que de l'autre, l'URSS fustige le capitalisme et prône une société sans classe, où les initiatives de l'individu s'effacent devant les intérêts du peuple. En ce sens, la Grande Alliance peut être perçue comme une parenthèse nécessaire pour affronter le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce rapprochement ne fut d'ailleurs pas évident, puisque Staline , face à l'absence de soutien des Occidentaux, avait signé en 1939 un accord de non-agression avec Hitler , le pacte germano-soviétique.

Cependant, au cours des années 1920 et 1930, le contexte est très différent de celui de 1946, et ce pour plusieurs raisons. De 1919 à 1922, l'Europe est bousculée par le Komintern (ou Internationale communiste), l'appel à la révolution mondiale prononcé par Lénine et les insurrections ouvrières. Mais ces insurrections se traduisent par des échecs. Ensuite, l'URSS doit avant tout faire face à ses difficultés intérieures et à l'état catastrophique de son économie. Et après 1922 et conformément à la doctrine Monroe énoncée en 1823, les Américains se refusent à toute intervention en Europe et limitent leur domaine d'influence au continent américain. Ce mouvement de repli est d'ailleurs renforcé par la crise de 1929 . Ainsi, après 1922, pendant l'entre-deux guerres, chaque camp reconnaît en l'autre un ennemi, mais sans jamais aller jusqu'à la confrontation.

Les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale

En 1946, le contexte a changé. L'Europe, ravagée par la guerre, a perdu sa puissance et son faste. Elle doit s'atteler à sa reconstruction. Par ailleurs, les empires coloniaux français et anglais sont en perte de vitesse. L'URSS , qui a énormément souffert de la guerre, se relève avec un prestige immense en Europe, car c'est finalement elle qui a libéré le plus de territoires du joug nazi. Les Etats-Unis , malgré l'effort de guerre, sortent économiquement renforcés et ont montré à l'URSS leur supériorité militaire en lançant la bombe atomique sur le Japon. Face à la victoire totale sur les forces de l'Axe et à la faiblesse de l'Europe, les Etats-Unis et l'URSS, alors encore alliés, sont deux grandes puissances en mesure de dominer le monde.

La tombée du "rideau de fer"

Dans ce contexte, une multitude d'éléments explique les tensions croissantes entre ce qui va devenir les "deux blocs". Longtemps, l' historiographie de chaque camp renvoyait la faute sur l'autre : ainsi, pour les Occidentaux, la Guerre froide serait due au non respect des accords de Yalta . En effet, Staline n'a pas permis la tenue d'élections libres (au sens où l'entendent les Européens) dans les Etats libérés par l'Armée rouge. De son côté , l'URSS retient la politique ouvertement anti-communiste de Truman , la doctrine du containment (endiguement). En réalité, ces causes s'imbriquent et il est difficile d'attribuer une responsabilité à un camp plus qu'à l'autre.

Avant la fin de la guerre, Churchill et Staline pensent déjà en terme de zone d'influence. C'est ainsi que, dès octobre 1944, les deux hommes font chacun des concessions quant aux territoires dans lesquels ils pourront intervenir. Contrairement à ce qu'on a souvent dit, il ne s'agit pas à proprement parler d'un "partage de l'Europe". En effet, il s'agit moins de s'approprier un pays ou d'en déterminer les frontières que de se mettre d'accord sur le soutien apporté à tel ou tel régime. Ainsi, Staline s'engage à ne pas soutenir les communistes grecs et yougoslaves tandis que Churchill n'aidera pas les libéraux hongrois et roumains.

Mais en 1945, les accords de Yalta remettent en cause cette entente en affirmant le droit des pays libérés aux élections libres et démocratiques. La conception des élections libres de Staline n'est pas celle de Truman. Rapidement, les Partis communistes nationaux occupent une place centrale dans les pays de l'Est et les élections sont truquées. Churchill, qui s'inquiète de cette situation depuis 1945, prononce en 1946 le discours de Fulton, où il dénonce le rideau de fer qui scinde désormais l'Europe . Si Churchill n'est plus Premier ministre à cette époque, son discours a un énorme retentissement. La rupture entre le "monde libre" et "le monde communiste" n'est plus un secret.

La doctrine Truman aux Etats-Unis

Dès 1944, les Américains préparent leurs armes économiques avec les accords de Bretton Wood. Si ces mesures visent l'Axe, elles ouvrent la voie pour le volet économique de la doctrine Truman. Face à la situation qui se dégrade en Europe centrale, le président américain Harry Truman décide de mettre en place sa politique de containment (endiguement). Il annonce le 12 mars 1947 sa vision d'un monde scindé en deux camps opposés et irréconciliables. A la tête du "monde libre", opposé au communisme, les Etats-Unis prennent rapidement la tête d'initiatives politiques, économiques et militaires qui ont pour but d'empêcher l'expansion du communisme.

Le plan Marshall aux Etats-Unis

Le plan Marshall est proposé dès le 5 juin 1947 . Ses objectifs sont multiples, comme aider financièrement l'Europe pour empêcher la pauvreté de s'installer, terrain qui serait favorable au communisme, et permettre à l'économie des Etats-Unis qui a été modifiée pendant la guerre, de se maintenir à un bon niveau grâce aux exportations vers l'Europe. Les Etats-Unis aident l'Europe qui, avec ces capitaux, peut ainsi acheter des produits américains. Si Truman déclare dans son discours que la politique des Etats-Unis "n'est dirigée contre aucun pays ni doctrine", la mise en œuvre du plan scinde définitivement l'Europe en deux. D'un côté, les pays occidentaux acceptent, et s'organisent en créant l'OECE, qui jette les bases de la future construction européenne. Les pays de l'autre côté du rideau refusent, parfois sous la contrainte de Moscou.

Le rapport Jdanov en URSS

L'URSS répond au containment et au plan Marshall avec le rapport Jdanov, dès septembre 1947 : celui-ci fustige "l'impérialisme américain" et présente l'URSS comme le leader des "pays démocratiques". Elle met par ailleurs en place le Kominform qui est chargé de contrôler l'orthodoxie des PC nationaux. Moscou réplique au plan Marshall en 1949 en instaurant le Conseil d'assistance économique mutuelle (le CAEM ou COMECON en anglais), institution chargée de mieux planifier les spécialités industrielles nationales. Cette mesure rend les pays communistes très dépendants les uns des autres, mais surtout de l'URSS. Symboles de cette lutte, les communistes des gouvernements de l'Europe de l'ouest (France, Italie) sont dans une position délicate : pour les démocrates, ils ne sont plus les bienvenus, et pour le Kominform, leur participation à un régime occidental est synonyme de trahison. Ils désertent alors l'exécutif et se rangent dans l'opposition.

Les deux blocs s'établissent

En l'espace d'un an, les tensions latentes se sont transformées en une opposition frontale. Le divorce est consommé entre les membres de la Grande Alliance. Les deux années suivantes prolongent les actions engagées, tandis que les hostilités suivent le rideau de fer. Le processus économique mondial engagé par les Etats-Unis à Bretton Woods et par le plan Marshall franchit un nouveau pas avec les accords du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Ancêtre de l'OMC, cet accord signé par 83 pays et entrant en vigueur dès janvier 1948 instaure le libre échange à l'échelle mondiale.

Le coup de Prague en 1948

De son côté, Staline renforce son contrôle sur les territoires d'Europe centrale libérés par l'Armée rouge. Cette domination est symbolisée par le coup de Prague le 25 février 1948 . Après avoir dû abandonner les aides du plan Marshall, le président tchécoslovaque Beneš est victime d'un véritable coup d'Etat communiste. Seul pays d'Europe centrale à avoir une véritable tradition démocratique avant la guerre, la Tchécoslovaquie entre dans le cercle des démocraties populaires. Ce coup de force participe à une escalade des tensions Est-Ouest, qui laisse penser qu'une Troisième guerre mondiale est imminente.

La création de l'OTAN

Ainsi, dès le mois de juillet, les pays de l'Europe de l'ouest se retrouvent à Washington pour un accord militaire hors du cadre de l'ONU. C'est alors qu'est décidée la création de l'Alliance Atlantique et de son pendant militaire, l'OTAN . Celle-ci prend véritablement naissance en avril 1949 . A ce titre, la réaction de l'URSS est assez tardive puisque le pacte de Varsovie n'est créé qu'en 1955. Mais l'Armée rouge, dont la progression face aux nazis a suffi pour donner une idée de sa puissance, est encore stationnée un peu partout en Europe centrale. Dès lors, maintenant que les acteurs sont prêts, c'est la phase la plus aiguë de la Guerre froide qui commence, celle des crises et des conflits périphériques. D'autant plus qu'une nouvelle région de crise apparaît après la victoire du Parti communiste de Mao , en octobre 1949, en Chine. Mais, parallèlement à cette tension, un nouveau facteur d'équilibre entre en jeu : la maîtrise de l'arme nucléaire par l'URSS, due essentiellement à un excellent service d'espionnage. La Grande Alliance contre les forces de l'Axe n'a survécu qu'un an à la défaite de l'Allemagne et du Japon.

De 1949 à 1953, l'apogée de la Guerre froide

Depuis 1945, l'espoir né de la victoire des Alliés sur les nazis a peu à peu laissé place à une opposition entre le communisme et le libéralisme. Les deux principales puissances alliées s'opposent sur la politique à appliquer dans les territoires libérés. D'où les appellations de bloc de l'est , regroupant les démocraties populaires européennes derrière l'URSS, et de bloc de l'ouest , regroupant les démocraties européennes alliées aux Etats-Unis. Le vieux continent est traversé par le rideau de fer , selon l'expression de Churchill, qui dénonce dès 1946 l'absence de transparence des Soviétiques en Europe de l'est. Mais le conflit s'étend rapidement en Asie, notamment après la victoire des communistes dans la guerre civile chinoise. Durant quatre ans, la tension est à son paroxysme, notamment à Berlin et en Corée, jusqu'à la mort de Staline.

Le blocus de Berlin durant la guerre froide

Après le coup de Prague le 25 février 1948, toute l'Europe centrale et orientale est gouvernée par les régimes communistes, tandis que l'Europe occidentale se range du côté des Etats-Unis et cherche à préserver son système démocratique. L'Allemagne, et dans une moindre mesure l'Autriche, occupées par les Alliés, deviennent rapidement les enjeux de la lutte d'influence entre URSS et Etats-Unis. A l'ouest, Américains, Britanniques et Français décident d'accélérer le redressement économique de l'Allemagne. C'est, selon eux, le meilleur moyen de faire barrage au communisme et de favoriser la réconciliation entre l'ex-Allemagne nazie et ses voisins. Ainsi, sans consulter l'URSS, ils décident de fusionner leurs zones d'occupation et de créer une nouvelle monnaie, le Deutsch Mark . A terme, l'objectif est l'indépendance politique du pays, quitte à le séparer de la zone soviétique.

Staline réagit vivement à cette décision en organisant le blocus de Berlin : toutes les voies ferrées et routières reliant Berlin-ouest à la zone occidentale sont coupées. En effet, aucun accord n'assure la libre circulation des occupants de la zone ouest sur le territoire de la zone soviétique. Mais pour les Occidentaux, il n'est pas question d'abandonner Berlin aux Soviétiques. C'est pourquoi ils organisent rapidement un pont aérien , dont la légitimité est en revanche garantie par le traité d'occupation. Jusqu'au 12 mai 1949, des milliers de vols permettront le ravitaillement des Berlinois.